文は自画像

一般社団法人アクト・ビヨンド・トラスト代表理事 星川 淳

(連載開始にあたっての前置きは第1回をどうぞ)

心得(こころえ)と技法を交互に取り上げてきて、今回は心得の続きですが、だんだん境目が薄れ始めたような……

敬語の罠

第3回の冒頭で、「可能な限り読み手の理解を助ける記述を心がけたい」と書きました。ところが、相手を意識する点では同じでも、日本語には敬語という悩ましい慣習があり、話し言葉も書き言葉も独特の縛りがかかって、不慣れだと意思疎通より上下関係の“逆マウント”(いかに自分を卑下するふりをするか)が目的化しかねません。ここでは敬語そのものの是非には立ち入りませんが、英語のように比較的フラットな言語空間で生活した経験があると、日本語の窮屈さがよくわかります(中国語も英語に似てフラットだとか)。

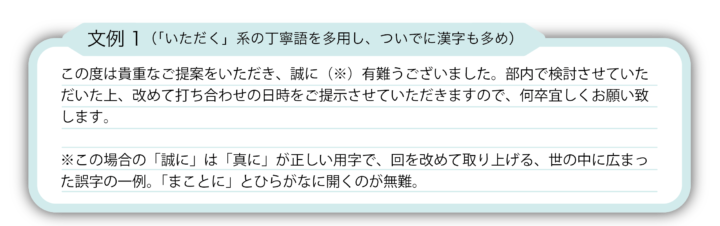

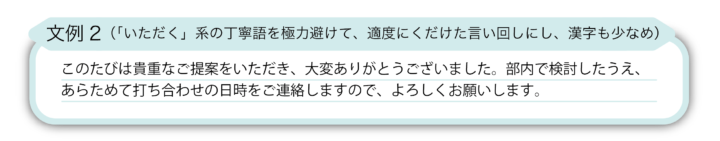

“逆マウント”の好例が、「いただく」系の丁寧語の連発です(以下、対象は書き言葉に絞る)。これは本当に重症で、メールを含む対外文書・部内文書を問わず、とにかく「いただく」が氾濫して、ひどい場合には一つのセンテンスに複数回、さらに前後のセンテンスも、近接する段落も「いただく」だらけの、目を覆いたくなる文章が珍しくありません。

一つには、敬語の多様な言い回しを知らないため、つい「いただく」系に頼ってしまうことがあるでしょう。二つめには、“逆マウント”ポーズを取っておけば無難だろうという(半ば無意識の)安易な思い込みが災いしています。1点目は本稿の後半で扱うこととし、2点目は敬語の存立にかかわる問題なので、2つの例文を参照しながら、しばしおつきあいください。

ひと言で表わすと、敬語には1)相互の上下関係を確認し、2)自分を下に見せることで関係性を円滑に保ったり、相手からの攻撃性を和らげたりする機能があります。封建的な身分制度の名残(なごり)である一方、格下の猿がボス猿に尻を見せて事なきを得るのと同様、手軽に災厄を抑止できる保身の技でもあって、ようするにズルい社会慣習です。

とはいえ、筆者はいちがいに敬語を否定するつもりはなく、年長者や熟達者への自然な敬意に基づいて適度に用いれば、関係性の潤滑油になりうることを認めますし、日本語という生態系の一要素として尊重します。しかし、昔から慇懃無礼(いんぎんぶれい)と見抜かれてきたとおり、歯の浮くような乱発・乱用はかえって言葉の森を壊すものです。

NGO/NPOの言語環境で、文章術に不慣れな人が「いただく」系の丁寧語を乱用してしまう背景には、立場の不安定さからくる怖れがありそうです。たとえば、多くのNGO/NPOが拠(よ)って立つ寄付者との関係では、失礼な言葉づかいが寄付を失うことにつながるリスクがあります。また、概して企業社会より専門性の低いNGO/NPOが外注先などとやりとりする際にも、丁寧語を散りばめて低評価への予防線を張ろうとする動機が働きがちです。実際にはまったく逆効果なのですが、企業社会でも練度の低い人が陥りやすい傾向かもしれません。

その不安は理解しつつも、筆者はよくスタッフにこう説明します。市民社会では本来、寄付する側も寄付される側も、また問題に取り組む側もそれを応援する側も、それぞれできること、持てるものを出し合って、より良い社会をめざす対等のパートナーなのだから、自分を卑下したり、逆に思い上がったりする必要はない、と。さらに、封建制のしがらみから抜けきれない部分の多い日本社会において、対外コミュニケーションは最低限の礼節を守りつつも、なるべくカジュアル(くだけた調子)にするのが筆者の方針です。

そんなわけで、「いただく」系の丁寧語乱発は避け、組織としても放置しないことを勧めます。文章として見苦しいですし、無知や不見識をさらすばかりです。極力「いただく」を使わずに、礼を失しない、適度な品格を備えた文章を書く練習をしてみるのはどうでしょう。

言葉の道具箱

冒頭近くで挙げた「敬語の多様な言い回しを知らない」ことに関連して、文章術の基礎はやはり数多くの表現を読んで学ぶことです。本、記事、論説などを問わず、読む分量だけでなく、表記・用字・用語を意識しながら読むことが鍵です。「なるほど、こういうときはこう表現するのか」「その手もあったか!」と腑に落ちれば落ちるほど、表現の引き出しが増え、言葉の道具箱が多彩になっていきます。

技術的な話とかぶりますが、「いただく」系の丁寧語に限らず、同じ言い回しが続く単調さに変化をつけたい場合、言い換えの選択肢が多いのは強みです。文章を書く立場にある人は、ふだんから一つの表現をする際、複数の選択肢を吟味して選べるようにしたいもの。言葉は単体で意味を纏(まと)うだけでなく、文脈との絡みでも微妙にニュアンスが変わりますから、ぴったりはまる表現・表記の選定は、メールであれ報告書であれ書くことの歓びの一つです。

また、上記のとおり表記・用字・用語を意識しながら読むことを心がけていれば、第3回で主要テーマに取り上げた漢字/ひらがなの選択なども、当節おおよそどんな表記が定着しているのかを言葉の道具箱に整理できるでしょう。

自我の鏡

こうした判断のすべてを支えるのは、自分の書いた文章を客観的に読み返し、必要な修正・加筆をほどこすセルフチェック(自己点検)です。自分でする場合は「推敲(すいこう)」、第三者が専門的に行なう場合は「校正」とも呼びます(ただし推敲は言い回し、校正は表記に重点を置く微妙な違いあり)。筆者は、とくに文筆業を志したことはないのですが、二十歳前後から書いたものを公にする機会が重なり、その後、作家・翻訳家を生業とするようになって、プロの編集者やジャーナリストなどとの触れ合いも増えたためか、自然に自己点検力が養われました。しかし一般には、自分の書いた文章を厳しい目で見直すことは意外と難しいようです。

だとしたら、粘り強いトレーニングで身につけるしかありませんし、それに長(た)けた人のチェックを受ける機会も貴重です。慣れないと、自分が書いた文章を直されるのは、自我を否定されたようで反感を覚えるかもしれませんが(この自我と文章の一体感はけっこう手ごわい!)、最初から自己点検の力が備わっているわけではない以上、反発は乗り越えてください。筆者も若いころは、往年の名編集者たちに、内心悔し涙を流しながら鍛えられたものです。