さまざまな作物に用いられているネオニコチノイド殺虫剤は、「ムシには微量でよく効くが、ヒトや環境にやさしい」として、安全であるように謳われてきました。しかし、標的とする害虫だけでなく生態系にも広範な悪影響をもたらすことが指摘されているのに加え、近年では、哺乳類への影響、とりわけ胎児や子どもの脳に影響を及ぼす可能性について解明が進んでいます。アクト・ビヨンド・トラスト(abt)は、ネオニコチノイド殺虫剤の哺乳類や人体に対するリスクについて解説し、その脅威から脱却するための可能性を示したショートビデオ「浸透性農薬〈ネオニコチノイド〉はヒトにとって安全か?」をアジア太平洋資料センター(PARC)と共同制作。その完成を記念して、作品にご協力いただいたお二人の研究者をゲストに迎え、オンラインでの上映会+シンポジウムを開催しました。講演と質疑応答の映像とテキストのほか、発表資料も収載しています。

ゲストによる解説1:平 久美子(医師、ネオニコチノイド研究会代表)

「浸透性農薬ネオニコチノイドのヒトへの影響」

平 久美子(たいら・くみこ/医師、ネオニコチノイド研究会代表、国際自然保護連合浸透性殺虫剤タスクフォース公衆衛生ワーキンググループ座長)

専門は麻酔科学、臨床環境医学。東京女子医科大学第二病院(現同大学附属足立医療センター)麻酔科で心電図研究を始めて間もない2001年、日本臨床環境医学会で群馬県の青山美子医師と米国の藤岡一俊博士に出会い、環境農薬中毒研究を開始。以後、多数の共同研究者とともに環境ネオニコチノイド中毒の発見、病態解明、国際共同研究に携わり論文多数。ネオニコチノイドをはじめとする化学合成農薬のヒトへの危険性を訴え国内外で講演活動中。

1990年代前半から使われ始めたネオニコチノイド

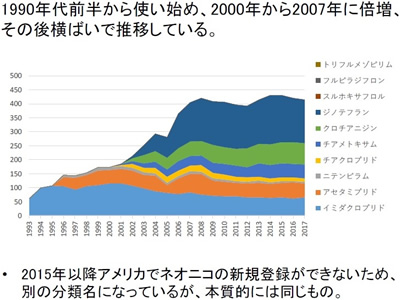

今日は、私の専門であるネオニコチノイドのヒトへの影響についてお話しします。日本で使われるネオニコチノイドとその類似作用をもつ物質は11種類[p.2]、少し前までは7種類でしたが、いつの間にか増えました。1990年代前半から使い始めて、2000年から2007年に使用が倍増し、その後は横ばいで推移しています。2015年以降はアメリカでネオニコチノイドの新規登録ができなくなったので、別の分類名をつけて登録していますが、本質的には同じものです。

ネオニコチノイドは、ニコチン性アセチルコリン受容体、略して「ニコチン受容体」に作用します。ニコチン受容体はタンパク質で分子量は約30万、アミノ酸の鎖の立体構造である5つのサブユニットからなる「イオンチャネル」で、いわゆるイオンの通り道です。いくつかの種類があり、広範な種で共通の構造を有しています。アセチルコリンが受容体にくっつくとイオンチャンネルが開き、イオンが細胞外から細胞内に流入して、細胞が電気的に興奮するという形になっています[p.3]。

ネオニコチノイドは、ニコチン性アセチルコリン受容体、略して「ニコチン受容体」に作用します。ニコチン受容体はタンパク質で分子量は約30万、アミノ酸の鎖の立体構造である5つのサブユニットからなる「イオンチャネル」で、いわゆるイオンの通り道です。いくつかの種類があり、広範な種で共通の構造を有しています。アセチルコリンが受容体にくっつくとイオンチャンネルが開き、イオンが細胞外から細胞内に流入して、細胞が電気的に興奮するという形になっています[p.3]。

このニコチン受容体にネオニコチノイドが結合するのですが、ニコチン受容体に比べてネオニコチノイドはすごく小さく、分子量は300弱くらいです。ニコチン受容体の分子量は30万なので、それに対してたった300弱の大きさのものが結合するわけです[p.4]。アセチルコリンの場合は、結合する場所は決まっていて、ニコチン受容体の種類により2か所または5か所ですが、ネオニコチノイドの場合、必ずしもアセチルコリンと同じ場所ではなく複数あるらしい、とされています。また、アセチルコリンは周りに分解する酵素があるのですぐに分解されますが、ネオニコチノイドはニコチン受容体周辺では分解されないので、結合したまま、ずっと受容体に影響を与え続けます。

食べ物や飲料、空気から吸収されて全身に分布

このネオニコチノイド分子の特徴として、水にも油にも溶けるということがあります。イオン化しないので、細胞膜を通過しやすい。しかし、一つの分子のなかにプラスとマイナスの部分があるので、水分子にもタンパク質にも結合しやすい。ですから、食べ物や飲料、空気から普通に吸収され、脳、精巣、胎児を含む全身に分布します。そして分解が遅いものは組織に蓄積するし、分解されてより毒性が強まることもあります。また、ニコチン受容体以外のタンパク質に結合して作用することもある。これが植物に入ると長期間とどまって何か月間も殺虫効果が及び、環境中にも長期間とどまるということが起こります。

ネオニコチノイドは昆虫のニコチン受容体に強く結合して、害虫を殺します。この表にあるIC50(受容体の活性を50%抑制する濃度)の数値が低いほど結合しやすい。LD50というのは、ミツバチが半数死んでしまう濃度ですが、これも数値が低いほど毒性が強い[p.5]。2つを比べると、強くニコチン受容体に結合するものはミツバチへの毒性が強いのが普通です。チアメトキサムは一見結合は弱いのですが、昆虫のなかでクロチアニジンに変化し、それがとても毒性が強い。それからジノテフランは結合がやや弱く、普通の虫には効きにくいので大量に撒かれるのですね。でも、ミツバチに対しては毒性が強い。「スタークル」のようなジノテフランを使った殺虫剤を田んぼなどに撒いていると、ミツバチだけがいなくなるといったことがしばしば起こります。アセタミプリドやチアクロプリドは、どちらかというとミツバチへの毒性は低いです。ですから、EUではアセタミプリドは果物の生産に必要という事情もあり、まだ禁止になっていません。しかし、人体にはどうなのかということはまったく考慮されていません。

実は、ニコチン受容体に結合したあとのネオニコチノイドの作用はさまざまです。「アゴニスト」といって結合してイオンチャンネルを開口させる、いわゆる刺激する作用をもつものと、「アンタゴニスト」といって逆にイオンチャンネルを開きにくくして刺激に反応しにくくするもの、あと受容体をアセチルコリンに対して敏感にするものなどがあります。しかし、「昆虫が死ぬ」ことには変わりないです。最近発売された殺虫剤でフルピリミンというものがあり、「アンタゴニストだから毒性は弱い」などと言われているのですが、それは完全なウソです。アンタゴニストでも効くときは効く。毒性はあります。

1993年、宍道湖でワカサギの漁獲量が激減

では、実際にどういうことが起こるのかというと、有名な島根県の宍道湖の事例ですが、1993年に、発売されたばかりのネオニコチノイドのイミダクロプリドを県内でたった120kg撒いた途端にワカサギが激減しました。現在では1,200㎏ほど使っているので、その10分の1の量です[p.7]。宍道湖のワカサギの餌となる動物プランクトンはキスイヒゲナガミジンコというほぼ1種だったのですが、どうもこれが激減して消滅してしまったようなのです。それからずっとワカサギは獲れない状況が続いています。

水生動物のネオニコチノイドの感受性は種差が大きいことがわかっています。ある種にとっては平気な濃度でも、その100分の1、1,000分の1、場合によっては1万分の1くらいの低い濃度で死んでしまう種というのも結構ある[p.8]。農薬の毒性評価において、各生態系のいわゆるキーストーン種(要となる重要な種)が常に調べられているわけではありません。ニコチン受容体に強く結合するものの毒性は、時間とともに加速します。1日で死ぬような濃度の1万分の1なら大丈夫かな、と思っていると、4日で死んでしまうのです。同じ現象はミツバチでも見られています。致死量以下なら大丈夫なのかというと、そんなこともない。いろいろな行動異常を起こしています。「では、人間にとってはどうなのか」ということになりますよね。

中国では飲料水からネオニコチノイドが検出

最近、中国から出てきた論文によると、中国国内の飲料水からネオニコチノイドがしばしば検出されています[p.9]。北京は少ないのですが、南西部、東部、中央部、そして南部と南に行くにつれて、洒落にならない量のネオニコチノイドが出ています。とくに世界中の学者が驚いたのが、デスニトロイミダクロプリド(イミダクロプリドが環境中で変化した物質)です。非常に毒性が強いことがわかっているのですが、それが水道水から出ている。中国の学者も驚いたのだと思うのですが、彼らが中国中央部の都市・武漢で住民の尿を調べたところ、やはりデスニトロイミダクロプリドが検出されました。ほかのネオニコチノイドも出ています。さらに妊婦さんの尿も調べたところ、デスニトロイミダクロプリドが出ています。

このデスニトロイミダクロプリドというのは、イミダクロプリドの還元反応によってできるもので毒性が非常に強い。逆に、酸化反応のほうでは毒性の弱いイミダクロプリド-オレフィンというものができます。武漢の男性の精液からは、このイミダクロプリド-オレフィンが頻繁に検出されています[p.10]。そして、精液中のイミダクロプリド-オレフィンの濃度の高さが、精子の進行性運動性の低下と関連していたというんですね。要するにイミダクロプリドを使っていると、その地域では住民の精子の元気がなくなるということです[p.11]。

ネオニコチノイドとヒトの健康との関連

先ほど上映されたショートビデオ「浸透性農薬〈ネオニコチノイド〉はヒトにとって安全か?」でも紹介されましたが、これはヒトの脳の神経細胞モデル(LUHMES)での実験です[p.12]。ネオニコチノイドはかなり敏感に反応しています。左のグラフの横軸が濃度、縦軸が細胞内に流入したカルシウムの量ですが、これがたくさん流入すると興奮しているということなります。グラフの一番上の線がニコチンで、ニコチンはいちばん強力にニコチン受容体を開口させるものです。一方、アセタミプリド、クロチアニジン、チアクロプリド、イミダクロプリドは、そんなに敏感な反応ではないのですが、ある程度の量で即座に反応が見られます[p.12左図]。

それでは、問題のデスニトロイミダクロプリドはどうかというと、右のグラフの上の線です[p.12右図]。ニコチン並みに低い濃度でも細胞に作用するんですね。ですから、ひょっとして中国の住民も、いろいろな影響を受けている可能性があるかもしれません。そして下の線がイミダクロプリド-オレフィンなのですが、この反応はほかのアセタミプリドやクロチアニジン並みでした。中国でも臨床研究がたくさんなされていまして、精子の運動性低下以外にも、たとえば肝臓がん患者からネオニコチノイドがたくさん検出されるとか、血中脂質の異常との相関がみられるとか、歯周病についてもネオニコチノイドの濃度と関連があるといったデータを出しています[p.13]。

アメリカでも農業省やCDC(疾病予防管理センター)のデータを含め、いくつか研究がなされています[p.14]。まず食品のネオニコチノイド残留ですが、やっぱりイミダクロプリドとアセタミプリドがかなり多くありました。飲料水からも、少ない濃度ですが出ています。インスリンと糖代謝の関係を見るために、尿中ネオニコ濃度、空腹時血糖、インスリン、ヘモグロビンも調べています。するとやはりイミダクロプリドとか、アセタミプリドの代謝物であるデスメチルアセタミプリドの尿中検出量が糖代謝の乱れと関連があるという結果でした。それによって直ちに糖尿病になるわけではないのですが、どうも関係がありそうだという結論を出しています。

日本でも子どもや新生児の尿から検出

では、日本はどうなのでしょうか。これは、熊本県の妊婦での検出結果です[p.15左図]。日本の妊婦の尿中イミダクロプリドの検出値は、武漢よりは全体的に少なかったのですが、クロチアニジンの値が武漢よりも大幅に多いことがわかります。反対にチアメトキサムはかなり少ない。これは、熊本でいかにクロチアニジンが使用されているかにつながると思うのですが、ちょっと怖いですよね。では、子どもの場合はどうでしょうか。

中国南部の子どもたちからは、北海道大学の池中良徳教授がしばらく前に調査された長野の子どもたちよりも、かなり高い濃度でネオニコチノイドが検出されています[p.15右図]。逆に上海の子どもたちからは、ほかのネオニコチノイドはほとんど出ていないのですが、デスメチルアセタミプリドだけが長野の子どもたちより多く出ています。つまり、飲料水からの検出とその地域の住民の尿中濃度にはかなり関連があるようだ、ということになります。

日本の新生児の尿からもネオニコチノイドが検出されています。2009年1月から2010年12月まで、栃木県にある獨協医科大学病院の新生児ICUに入院した、1,500g未満の小さく生まれた赤ちゃんを調べたところ、出生直後の尿からネオニコチノイドが出てきました[p.16左図]。57例のうち14例なので全体の2~3割ですが、お母さんのお腹にいた期間に比べて体重が少なかったなど、子宮内での発育が遅いほうに傾いていた赤ちゃんの場合では、約4割以上からデスメチルアセタミプリドが出ました。関連は不明ですが、とてもショッキングなデータです。

また、1歳半の子どもの尿からも頻繁に検出されています。愛知県で1歳半検診時の子どもの紙おむつで尿を採取して検出された値です[p.16右図]。同時に、お母さんが室内での殺虫剤使用やお子さんの食事にどのくらい気をつけているかを調べたところ、室内の殺虫剤使用によって検出率が増加しました。一方、親が子どもの食事に気をつけることで検出率は下がっています。この研究で、周囲が少し気をつけることでだいぶ変わるのだということがわかりました。

尿中の検出量増加が意味するもの

尿中からデスメチルアセタミプリドが検出されるということは、血液中や脳脊髄液中にもデスメチルアセタミプリドがあるということです。スイスで血液疾患の小児14人から脳脊髄液、血液、尿を採取して分析したのですが、100%にデスメチルアセタミプリド、50%に新しいネオニコチノイドのスルホキサフロル、43%にチアメトキサム、14%にイミダクロプリドが検出されました[p.17]。デスメチルアセタミプリドに関して見ていくと、血漿中濃度は、脳脊髄液という脳の中から分泌され脳脊髄のまわりを循環している液体の濃度と強い正の相関があります。尿中濃度も脳脊髄液濃度とやっぱり正の相関がある。長野の子どもの中央値と比べてみると、スイスの子どもも結構な曝露を受けていることがわかります。

実際、ネオニコが尿中から検出される種類と量の増加に一致して、だんだん発達障害の子どもが増えています。2003年から2011年を見てもすごく増えていて、その後も増え続けています[p.18]。こうした問題に対して私たちがどう向き合っていくかですが、先ほどのショートビデオのなかでも福島県有機農業ネットワーク理事の長谷川浩さんからのプレゼンテーションがあったように、オーガニック食品を食べ続けていると尿中のネオニコ排泄は減っていきます。ネオニコチノイドが入っていない食品を食べることで、体内のネオニコチノイドが徐々に抜けていくのです[p.19左図]。

ネオニコチノイドは水溶性なのに、なぜ排泄がゆっくりなのか。それを図で説明します[p.19右図]。まず食品、水、大気から体に入ったネオニコチノイドは、血液中を循環して、尿や便、唾液、精液、母乳に出ていくのですが、血液中のタンパク質と割とすぐにくっつくようなのです。その量は大体半々くらいだという実験結果があります。それ以外にも、デスニトロイミダクロプリドのように脳などの組織のニコチン受容体タンパク質に強く結合するものもある。そうして強く結合してしまうと、排泄されるのも遅くなります。ネオニコチノイドの入っていないものを食べ続けて、血液中の濃度が下がることで、ようやく移動して尿から出てきます。ですから、体に入ってくるのを抑えるしか、私たちには抜け出す道がない。そのためには、食品残留、飲料水汚染、大気汚染を防ぐ継続的な努力が必要です。

ネオニコチノイドを使わないほうがいい理由

私がネオニコチノイドを使わない方がいいと思う理由は、まず生態系への影響です[p.20]。キーストーン種が被害を受けると生態系が大きく乱れてしまいます。天敵を殺してしまえば余計に害虫が増えて、さらに殺虫剤を撒くことにもつながります。それによる農林水産業に対するダメージはすごく大きい。生産地においても、生態系が乱れることでいろいろな不都合が生じてきます。飲料水汚染も起きるし、住民の健康障害もあります。消費者が安いからといって、そうしたものを買って食べるということは、フェアトレードの精神にも反すると思いますし、食品汚染を起こして子どもの発達にも影響を与えかねません。

有機農業は世界のトレンドになりつつあります。もう日本もそのように宣言していますし、いずれはそうなっていく。子どもたちのために農薬の使用を減らす決断が、世界中で始まっているということです。

ゲストによる解説2:星 信彦(神戸大学大学院農学研究科 教授)

「ネオニコチノイド系農薬のシグナル毒性と子どもの発達」

星 信彦(ほし・のぶひこ/神戸大学大学院農学研究科 教授)

北海道大学大学院獣医学研究科博士課程修了。医学博士、獣医学博士。北海道大学医学部助手、米国ペンシルベニア大学医学部客員研究員、北里大学獣医学部助教授を経て2004年4月より現職。専門は、動物分子形態学、分子細胞遺伝学、環境分子遺伝学。環境ホルモン学会理事、日本先天異常学会評議員、日本解剖学会評議員、 日本獣医学会理事及び評議員、関西出生前診療研究会世話人、関西実験動物研究会評議委員等。著書論文多数。

農薬は「薬」ではなく「毒」

我々のネオニコチノイドの影響評価実験は、すべて食品安全委員会が動物実験で「まったく影響の出なかった」としている量、つまり無毒性量で行なっています。食品安全委員会が無毒性量と言っているのに、なぜ我々の研究だと影響が出るのかとよく訊かれるのですが、それは試験法の相違であり、やるべき検査をしていないから、と答えるようにしています。いわゆる農薬製造会社が委託する試験会社は、OECD(経済協力開発機構)が作成したガイドラインで実験を行なっているのです。これは国際比較を可能にするため、一般的な方法を用いてあらかじめ定められた試験項目に則して調べることを目的としています。そのため、想定されていない生命現象が起きても、それらを見落とさず、見誤ることなく検出することは期待できない。OECDには発展途上国も多く加盟していますので、どのような国でも簡単にできるような、そういう試験の基準なのです。

そして、一番強調したい点を挙げると、農薬には「薬」という字が入っていますが、けっして薬ではありません。昆虫を殺す「毒」ですから、医薬品と決定的に異なる点、それはヒトへの投与を含む臨床試験がないことです。すなわち、農薬は出荷・使用されてから初めてヒトへの曝露が始まる化学物質であり、安全マージンは取られているとはいえ、医薬品に比べてヒトへの健康影響はほとんどわかっていないのです。

さらに、「感受性は同じではない」というのも大事な点です。たとえば、「時期特異性」というのがあって、胎児・新生児期は感受性の高い(影響を受けやすい)時期があります。胎子期あるいは授乳期の子どもたちがお母さんを経由してネオニコチノイドを摂取した場合、大人になってからどういうことが起きるのかは、ほとんど調べられていません[p.4]。出生直後、それから1か月目、6か月目、2年目の画像がスライドにありますが[p.5]、こうした脳神経細胞のネットワークというのは、生後もどんどん造られています。記憶の要である海馬において、海馬歯状回は神経新生が起きることで有名な部位です。こういったところへの影響はまったく調べられていません。安全基準はあくまでも大人の「実験動物」での試験結果から決められているのです。

動物実験だけで人間の安全基準が決められるのか

さらに、「感受性」には動物種差があります。たとえば、モルモット、ラット、マウス、ハムスター、いずれもげっ歯類、いわゆるネズミと呼ばれるものですが、こうした動物たちのTCDD(ダイオキシンの一種で毒性の強いテトラクロロジベンゾダイオキシン)に対する感受性を調べた結果があります[p.6]。それによると、モルモットとハムスターでは、感受性は10,000倍も違います。先ほども述べたとおり、ヒトも動物ですが、農薬は「毒」ですから、ヒトで調べることはできません。ですから、我々人間への毒性、残留農薬の基準といったものは、すべて動物実験で求められているものです。とくにADI(一日許容摂取量)というのは、ヒトが一生涯食べても安全だとされる一日の摂取量基準ですが、これもネズミを使った実験等で求められた無毒性量を安全係数と称して100で割ったものですが、その100とは種差10、個体差10を乗したもので定められているわけです。種差はたった10倍でしかないことに驚きます。さらに言えば、最近できた農薬、たとえば今回のネオニコチノイドは1993年に最初に市販されたので、たかだか30年しか経っていません。それなのに、人生80年と言われている人間が「一生摂取しても安全」だと、いったい誰が証明したのでしょうか。そこには科学的根拠がないか、きわめて脆弱なのにもかかわらず、食品安全委員会はさも安全であるかのようにHPに掲げている。それはおかしいんじゃないかというのが、私が最初に疑問をもったところでした。

ショートビデオのなかでも申し上げましたが、我々が使う実験動物というのは99.99%遺伝的な背景が同じである動物を使っています。しかし、実験を行なうと個体間でかなりの差が出ます[p.7]。感受性には個体差があるのです。それでは、遺伝的背景を異にする人間は一体どうなるのでしょうか。また、複合影響(複数化学物質による影響)の問題についても、まったく調べられていません[p.8]。医薬品も農薬も毒性試験は単独での影響だけです。なおかつ親化合物(代謝される前の化合物)で調べられています。平先生からも詳しいお話がありましたけれども、代謝産物で毒性が強くなるとか、虫と哺乳動物では毒性が逆転する場合があります。しかし、そういったことは調べられていない。そういう恐ろしい背景で、実は農薬は市販されているわけです。しかも、人間では農薬の安全性はいっさい調べられていないのです。

ネオニコチノイド発売直後からの変化

我々がネオニコチノイド系農薬の影響について動物実験を最初に始めたのは2011年でした。今から11年も前でしたけども、最初は野生復帰を目指している新潟県佐渡市のトキが卵を産んでも孵らないので農薬(ネオニコチノイド)が原因か調べてもらえないかという話でした。トキは天然記念物なので代わりに実験動物であるウズラを使って調べたのですが、その毒性に我々は驚いたんです。そこで、本当に哺乳動物には毒性がないのだろうかと無毒性量について調べていきました。

1993年にネオニコチノイドが発売され始めると同時に、厚生省や文科省のデータを見ると、それと相関するかのようにいろいろな影響が出始めています。とくにアレルギーとかアトピー、自己免疫疾患など、我々が子どものころにはなかったような疾患が1990年代以降増加しています。我々の実験は、培養細胞等の試験管内でのものではなく、すべて生きた動物での無毒性量での実験ですが、調べていくとネオニコチノイドの曝露によってマウスを新奇環境下におくだけで不安様行動増加や異常啼鳴あるいは抑うつとか自発運動量の変化が見られました。また、腸内細菌叢への影響も確認でき、国際雑誌にこれまで20篇以上発表しています。

母から子ども、孫、ひ孫への継世代影響

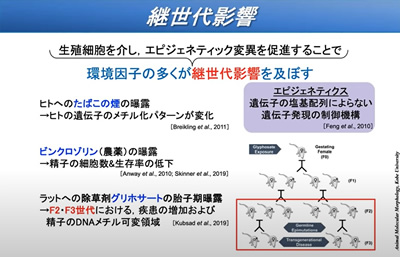

なかでも最近注目しているのが「継世代影響」です[p.9、10]。妊娠中のお母さんがネオニコチノイドを摂取したとき、その子ども、孫、ひ孫への影響があることがわかってきました。とくに継世代影響のなかで驚いたのは、摂取したマウスの子どもあるいは孫世代になって、赤ちゃんを食べてしまう行為(食殺)、あるいは育児放棄の増えることがわかったことです。これはまだ実験途中ですけれども、昨今の新聞紙上で報道される子どもの虐待や育児放棄とあたかも通じるような印象をもつわけです。実際に実験を進めていくと、こういった過剰なストレス反応や神経毒性の背景には、さまざまな遺伝子変化が起きていて、脳細胞新生の減少、あるいは神経の発達分化への影響などもわかってきました[p.11]。

次に腸の話ですが、腸は免疫の中枢とも呼ばれています。全身には免疫細胞が2兆個いて、その7割が腸に配備されています。そして、この腸の異常が免疫の暴走(アレルギー、自己免疫疾患)につながっていることも段々わかってきました[p.13]。たとえばクロストリジウムや乳酸菌ラクトバチルスなどの腸内細菌が主流となって、我々の腸内で免疫細胞の調節を行なっています。

Tレグ(Regulatory T cell:制御性T細胞)というのは免疫細胞の暴走を抑える細胞ですが、我々がマウスにクロチアニジンを投与して調べますと酪酸産生菌の減少が起こります[p.15]。酪酸はTレグの源(前駆細胞)に働きかけて分化を誘導するので、酪酸産生菌が減少すれば腸の免疫細胞の暴走を抑えるTレグの減少につながります[p.17]。なおかつ乳酸菌もがくんと減りますが、乳酸菌には抑うつに関連するキヌレニンを抑える役割があります[p.14、16]。キヌレニンというのは、血液脳関門を通過後、神経伝達物質のバランスを崩して神経炎症を促進し、中枢神経において抑うつ状態を引き起こす物質です。うつ病にはさまざまな原因がありますが、近年、とくに脳の炎症によって起きることもわかってきました。そこには、このキヌレニンの影響も非常に大きいのです。

妊娠期、授乳期の母マウスに投与した結果

先ほど平先生からも新生児の尿中ネオニコチノイド検出の話が出ましたけれども、我々はマウスやラットを使って、ネオニコチノイド系農薬の母子間移行の実験をしています。妊娠・授乳期に母マウスに農薬を投与したらどうなるのかという実験です。スライドのグラフにある青いマークが母獣で、黄色いマークが胎子の血液を調べたものです[p.19]。投与後1時間であっという間に胎子に移行します。胎盤関門をきわめて迅速に通過して、体内に入ったクロチアニジンは、すみやかにデスメチル体やデスニトロ体に代謝されていきます。哺乳類の受容体に対する親和性がより高い代謝産物が生成されることがわかったのです。

もうひとつ、授乳(母乳移行)の問題があります。実はダイオキシンは、1970年代のドイツでは法律で出産後3カ月間は授乳を禁止されたほど、乳中への移行が大きな問題でした。では、ネオニコチノイドはどうなのか。母マウスにクロチアニジンを投与後、搾乳器を使って1時間、3時間、6時間、9時間、12時間、24時間後の時点で、採乳・採血を行いました。棒グラフの緑色が母乳、オレンジ色が母体血ですが、たった1時間で母体血中のクロチアニジンよりも母乳中のクロチアニジンのほうが1.6倍~3倍濃度が高いことがわかりました[p.20]。先ほどの実験でも1時間後には胎盤を通過していましたけれども、授乳期の母マウスにクロチアニジンを投与して摂取させますと、たった1時間後で母乳に移行・代謝されて、母マウスの血中よりも母乳中のクロチアニジン濃度のほうが高くなることがわかりました。

市販されている農薬の脆弱な試験結果

このように生きた動物を使って実験をしますと、いろいろなことが次から次にわかってきました。1993年にこのネオニコチノイドが市販されたときには、これらはまったくわかっていなかったことです。実は、そんなものを我々は食物の残留農薬として日々摂取しているということなんですね。「まったく農薬を使うな」とは言いませんけれども、私が一番訴えたいことは、実に脆弱な科学的根拠により安全性基準が決められて、農薬というものが市販されているんだということなんです。

意見交換・質疑応答(進行:abt代表理事・星川淳)

農薬をつくる側、許可する側の危機感のなさ

星川:大変貴重な研究の成果をありがとうございました。こんなにもリスクの多い化学物質をよく使うな、とあらためて思いました。ネオニコチノイドが発売開始されてから、いろいろな健康症状や環境の悪影響との相関関係が明らかなのに、それがまるでないかのごとく使い続けているのが日本です。世界も同じではありますが、気をつける国は少しずつ気をつけるようになっているのに、日本ではほとんどその兆しが見られません。とくに農薬をつくる側、それを許可する側に、まったく危機感がないことが印象に残りました。

あともう一点、食品からネオニコチノイドを体に摂取しなければ段々と抜けていくんだという、ひとつの安心感や希望があると同時に、星さんの研究されている継世代影響という心配もまた出てきました。母親が摂取することで、子や孫、ひ孫にまで影響が残っていく。それも少ない影響ではなくて、直接摂取していない世代に子どもを殺したり、育児放棄したりするくらいの影響があるということに、どうしたらいいんだろうという疑問がもくもくと湧き上がっています。

臨床の現場で知見を生かすには?

さて、みなさんからの質問にいろいろと答えていただきます。まずは、平さんに「ネオニコチノイド系農薬の影響について、一般の児童精神科、精神科、心療内科、神経内科などで臨床されている先生方はほとんどご存じない。こういう知見を臨床に生かすにはどのような取り組みが必要でしょうか」という質問ですが、いかがでしょうか。

平:医者は本当に知らないんですよね。いろいろな分野の先生に折に触れてお話をしています。でも、それが自分の患者さんにとって大事なことだという受け取り方をする人は、あまりいらっしゃらないです。神経内科学会や脳神経外科学会の会長レベルの人にお話ししても、「そんなの知らなかった」というところで終わってしまう。もともと医学部では環境中毒について習うことがほとんどありません。そういうものと向き合ってどうするのかという方策がまだなく、実臨床で考えるところからまず始めていかないといけないので、これはなかなか厳しい道のりです。

もともとは小児科医の青山美子先生との共同研究から始まったのですが、青山先生が群馬の患者さんで目にされたことは、多分全国でも起きていたはずです。しかし、それを報告した医者はほかに一人もいませんでした。論文も割と早い時期に出て話題にもなったのですが、だからといって自分で調べてみようという医者はいなかったんです。ただ、実際に医療の現場でネオニコチノイド中毒という診断がついても、「摂取をやめてください」と言うことしかできることがありません。医師が変わるのはいちばん最後かもしれない。ですから、むしろ摂取を減らすこと、摂取が増えるような行為をやめていただくことのほうが、はるかに手っ取り早いと思います。

遺伝子のスイッチ変化が継世代影響を起こす

星川:ありがとうございます。悲しい話ですが、そういうことはままありますね。次は、星先生に「継世代影響についてもう少し教えていただけませんか」という質問が来ています。

星:一般的に、妊娠中のお母さんの子どもへの影響は次世代影響と呼ばれます。また、そのお腹にいた赤ちゃんが女の子で次の世代を生んだ場合、その孫世代への影響を多世代影響と言います。実は、孫世代までは間接的に最初のお母さんが摂取した農薬の影響を受けています。というのは、お腹のなかにいる女の子の卵巣にはすでに孫世代の生殖細胞がいて、胎盤を経由して摂取されることで、孫世代になる卵子も曝露しているわけです。ところが、ひ孫の場合は違います。そういうひ孫以上への影響を「継世代影響」というのです。

星:一般的に、妊娠中のお母さんの子どもへの影響は次世代影響と呼ばれます。また、そのお腹にいた赤ちゃんが女の子で次の世代を生んだ場合、その孫世代への影響を多世代影響と言います。実は、孫世代までは間接的に最初のお母さんが摂取した農薬の影響を受けています。というのは、お腹のなかにいる女の子の卵巣にはすでに孫世代の生殖細胞がいて、胎盤を経由して摂取されることで、孫世代になる卵子も曝露しているわけです。ところが、ひ孫の場合は違います。そういうひ孫以上への影響を「継世代影響」というのです。

ヒトへのたばこの煙の曝露、ピンクロゾリン(農薬)の曝露、それから最近問題になっているグリホサート系除草剤など、環境因子の多くが継世代影響を及ぼします。先ほどは少し説明を省いてしまいましたが、99.99%遺伝的に背景が同じ動物でも個体差があるという話をしました。要するに環境要因が我々の遺伝子の発現を変えるわけです。スライドに「ヒトの遺伝子のメチル化パターンが変化」と書いていますが、細胞のさまざまな遺伝子のスイッチが変化して、継世代的にも影響を及ぼします。直接にネオニコチノイドに曝露しなくても継世代影響が出るのは、こういう遺伝子のスイッチに変化が起きるからです。

化学物質の影響は、F1(子ども)、F2(孫)、F3(ひ孫)それぞれに、たとえば分子メカニズムにも、細胞反応にも、臓器反応にも、それから個体レベルでの反応にも起きているのですが、約2万数千あるといわれる遺伝子のスイッチに変化が起きるということは、つまり遺伝子の異常と同じことです。そういったものが継世代的に、世代を超えて変化を起こすのだということになります。これで、回答になっていますでしょうか?

経気道曝露による摂取について

星川:ありがとうございました。簡単な内容ではないですが、ざっくりと説明していただくと継世代影響というのは、そういうものだということですね。次は、平先生に「子どもの尿中のネオニコチノイド代謝物質の濃度は、家庭での殺虫剤使用がない家庭のほうが低かったそうですが、経気道曝露による摂取については、どのくらいの調査研究が行なわれているのでしょうか」という内容です。

平:ほとんど行なわれていませんが、恒常的に殺虫剤を散布する人でひどい中毒になる人がいるので尿中の濃度を測ってみると、全然防御していない場合は結構な量が出てきます。しかし、しっかりマスクをして、ガウンを着て、帽子やゴーグルをつけて防御すると、ほとんど尿中に出てこなくなり、自覚症状もなくなるという結果が出ています。これは、まだ論文にはなっていません。

また、2004年とか2005年ごろのデータですが、群馬で空中散布したときに、住民にネオニコ中毒のような症状が出たというのがあります。それから、床下のシロアリ防除のときに、室内に少し漏れてしまうものを吸って調子が悪くなった人が何人かいらっしゃいます。ですから、もし室内で使うときは、とにかく換気をしてください。濃い濃度の殺虫剤を口から吸えば、それは肝臓を通らずに脳に直接いくので、脳に殺虫剤を撒いたのと同じことです。

家にゴキブリが出たら殺虫剤を撒かざるを得ないかもしれませんが、撒いたミストは吸わないようにしてほしいです。換気やマスクなどで吸わないようにする防御をして対処していただきたいです。殺虫剤を充満させた室内にいるようなことは絶対にしてはいけません。それはネオニコチノイドに限らず、どんな殺虫剤でも同じです。夏に閉め切った室内で蚊取り線香を焚くのも絶対やってはいけないこと。ぜひお願いしたいです。

星川:水道水に関する質問もいくつかあります。「中国ではだいぶ出ているようですが、日本はどうなのか」「水道水の調査はどういうところで行われていますか」という質問があります。

平:水道水の調査はこれからやります。ひょっとしたらabtにもボランティアの呼びかけをお願いするかもしれません。それはぜひ進めたいと思っています。

日々摂取していると中毒を起こしやすい

星川:もうひとつ平さんに、これは先ほどのシロアリの話に関係してですが、「シロアリの防蟻剤に入っているものの影響と食品からの影響を比べたときにどうなのでしょうか」という質問があります。

平:圧倒的に食品からの影響のほうが大きいです。日々食品から摂取していると、体の濃度は一定以上になっています。そこに加えて、口から吸ってしまうと中毒症状が出ます。群馬の事例もそうでした。調べてみると、当時はイミダクロプリドとかアセタミプリドの食品残留がものすごく多かったんです。そういう状況のなかで、空中散布などによって余計に吸ってしまうと、あっという間に中毒になるということです。食品でも中毒の患者さんが出たのですけれど、いったん摂取をやめるとすぐに症状は消えてしまいます。ただ、また摂取するとまた中毒になってしまう。普段からある程度の濃度が体に入っていると、中毒を起こしやすくなると言えると思います。

星川:シロアリの薬は毎日撒くものではないので、毎日食べる食品と比べると影響は大きくないという意味ですよね。星さんに、「遺伝子のメチル化というのは、最近ゲノム編集による変異に関係するというふうに言われ始めていますが、そういうものと理解してよろしいのですか」という質問がありました。

星:それは全然違いますね。ゲノム編集というのは、要するに特定のDNA、塩基配列を狙って変化させる技術です。外来の遺伝子をその細胞に導入するのが遺伝子組換えで、細胞がもともと持っている性質を細胞の内部で変化させるのがゲノム編集ですね。いずれにしてもDNAの配列を変化させるということです。一方、メチル化というのは、遺伝子のマーキング(化学修飾)です。我々の遺伝子は約2万数千ありますが、特定の時期に、特定の量の遺伝子が発現できるように標識を付けておく。遺伝子組換えやゲノム編集ではDNA配列に変化が起きますけれども、メチル化ではDNA配列には変化が起きません。ですので、全然違うものなのです。

我々の体は約60兆個の細胞でできていると言われていますが、たった1個の受精卵が分裂増殖して60兆個の細胞になるわけですから、すべて同じDNAを持っているんですね。なぜ同じDNAを持っているのに、ある細胞は肝臓になったり、腎臓になったり、脾臓になるのかが従来はわからなかったわけですが、こういったメチル化とかヒストンの修飾というものによって、特定の時期に特定の遺伝子が発現できる、あるいは抑制できるのです。そのような仕組みの一つが、このメチル化です。

ネオニコチノイドが結合する組織タンパクとは?

星川:続けて、「ネオニコチノイドは組織タンパクに強い結合をするということですが、組織タンパクとは具体的にどんなものですか」という質問があります。

平:私が意図したのは、いわゆるニコチン受容体です。ニコチン受容体もタンパク質なので、ニコチン受容体に強く結合するものがあったら、そこにどんどん蓄えられてしまって、なかなか離れません。少なくともニコチン受容体近傍には、それを分解するものがありませんので、よほど血液中濃度が下がらない限りなかなか外れません。そういうゆっくりだけど、なんとなく引き寄せられてしまうタンパクが、ひとつはニコチン受容体です。ひょっとしたら、ほかの酵素にも、そういうものがあるかもしれないと言われています。

あと、機能タンパク(酵素や物質運搬などの機能をもつタンパク)ではないのですが、毛髪のメラニンにもネオニコチノイドはくっつきやすいと言われていて、毛髪を調べると結構な濃度が出てきます。毛髪に対するのと同じような勢いで、受容体なり機能タンパクなりに結合することがあれば、それがどんどん体にたまっていっているということで、これから検証していく部分です。結合しているものは尿には出てこないので、尿中で検出されないから安心だとはならないのが、また怖いところです。

JAや農業指導機関に危険性を伝えるべき

星川:社会的な問題につながる質問もきています。農業者の方から、「毎年JAから害虫防除の指針が配られているので、それを見ながら講演を拝見していました。どの作物にもネオニコチノイド系の殺虫剤が列記されていることに驚きました。農薬の選択は農家個人の判断になるのですが、この危険性をもっと強くJAや農業指導機関に伝えるべきではないかと思いますが、どうなのでしょうか。私はこれから絶対使いません」と書いてあります。お二人のご専門ではないですが、こういう農協や農業指導機関というものにいかにして伝えていったらいいかというあたり、何かお考えはありますか?

平:まずは、これはもう消費者です。たとえばJAに消費者からの電話が1日100本も届いたら、JAも考えると思います。消費者が黙って買っていたら、「きれいな野菜ができるし、それが売れるほうがいいじゃないか」ということにしかなりません。「そんなものが入っていて、けしからん」とか「やめてくれ」という消費者の声が大事です。そして、オーガニックでつくった野菜がいいお値段であっという間に売れて、ネオニコチノイドを使った野菜を消費者が避けるということになれば、かなりの農家が考えるのではないかと思います。

星:私もまさにその通りだと思います。消費者側、そして行政側の二面からが必要ではないでしょうか。その行政側を考えるときの情報なのですが、『科学』3月号に掲載された「農薬の安全性とリスク評価 “見過ごさず、見落とさず、見誤らない”ために」という、遠山千春先生、木村‐黒田純子先生との共著の論文があります。昨年(2021年)から農薬の再評価が始まっていますけども、この記事の後半は、目次に「リスク評価の公正性と透明性を高めるために」とあるように、行政側の問題点です。私の発表でも少しありましたけれども、実際には農薬の検査というのはOECD基準で、結果的に農薬をつくっている会社自身が行なっているんですね。そこがおかしなところです。我々が行なっている発達神経毒性の検査はほぼ実施していないし、その義務がありません。一昨年に改正があって発達神経毒性についても明記されたのですが、結局任意の検査なのです。農薬会社が必要ないといえばやらなくてもいい。

農薬発売後、我々の研究も含めて動物実験によるさまざまな研究が発表されているのですが、食品安全委員会も農薬工業界も、そういったものは一切参照しない。すなわち、現行の基準では、農薬の評価にどのような研究結果を採用するのかは、農薬をつくっている側が決めるんですよね。それがおかしな話です。そういう点で、なんとか仕組みを変えていかないといけない。農薬安全基準の取り決め方、とくに今回問題になっているのは農薬の毒性の問題ですけれども、科学的根拠を有する基準をきちんと正しくしていかないことには、我々は怖くて農薬を使った食べ物を食べることができないことになります。

それから、(農林水産省の)「みどりの食料システム戦略」のなかで、2050年には、いま0.5%くらいの有機農業の取り組み面積を25%に増加するというのがあります。数字を挙げるのは勝手ですが、努力をしないことには、あるいは具体的に何をしていくのかを定義しないと、25%になんてならないですよね。いまの有機農業も昨日今日始まったものではないので、関心のある人はすでに継続して購入しているわけです。新たな方たちが購入するようにならないと、売れないものはつくれません。やはり消費者がしっかりとした情報を取り入れて判断していかないといけないと思います。

物事には必ず対価が付きまといますので、安いものには何かがある。高ければいいということではありませんが、安全というのものは自分の体だけでなく、次世代、未来の子どもたちに関わる問題。そこは本当にしっかりと見極めて将来を見ていかないと。農薬の毒性を正しく見て、正しく伝えて、それを学んでいかないと未来はないんじゃないかと思います。

一般の人にもわかりやすい参考書籍

星川:今日聞いてくださっている方々はその辺はよくわかっているので、このような場所に参加されているんでしょうけれど、そこからどう広げていくか、みんなで知恵を絞って工夫していかないといけない。先ほどの『科学』の記事もぜひ拝読したいと思います。もうひとつ、関連する質問がありました。「行政に要望などするときに、担当者に読んでもらえそうなわかりやすい資料があれば教えてください」ということです。先ほどの記事などもいいかもしれませんが、普通の行政の人には難しいかもしれませんね。どうでしょうか。

平:そうですね。それは早急に開発しないといけません。

星:奥野修司さんというライターの方が、週刊新潮での全9回の連載をとりまとめた『本当は危ない国産食品 「食」が「病」を引き起こす』(奥野修司/新潮新書)という本があります。このなかには平先生も青山先生も出てきますし、ネオニコチノイドなど農薬に絡んでいる日本や世界のいろいろな人たちが関わっていて、データも出している本です。これは一般書なので、どなたが読んでもよく理解できると思います。私も読ませていただきましたけれども、大変信頼できる内容だと思います。

環境学全般としては、これは私が関わっていますが、神戸大学で新入生向けに授業を行っている『環境学入門』(神戸大学環境管理センター 環境教育専門部会編/アドスリー)という本があります。あとは、水野玲子さんが出している『新農薬 ネオニコチノイドが日本を脅かす もうひとつの安全神話』(水野玲子/七つ森書館)『知らずに食べていませんか? ネオニコチノイド』(水野玲子 ダイオキシン環境ホルモン対策国民会議 監修/高文研)は大変わかりやすいと思います。イラストも豊富でよく勧めています。また、化学物質全般としては、木村-黒田純子先生の『地球を脅かす化学物質 発達障害やアレルギー急増の原因』(木村-黒田純子/海鳴社)という本もあります。

農薬工業会からの反論について

星川:では、最後にお二人から一言いただきたいのですが、その際に、質問のなかに「農薬工業会の反論はどうなのですか」というものがありました。こういう質問があるということを頭においていただいて、星さん、平さんから一言ずつお願いできますでしょうか。

星:農薬工業会の反論に対しては、平先生も私も、それからそこに挙げられた先生方も、みな反論しておりまして、それぞれのHPで掲げています。もし詳細をお知りになりたければ、お問い合わせいただければと思います。そもそも農薬工業会というのは、農薬を生産している会社がつくっている任意団体(「任意」なので登記の必要がない。つまり誰が組織を動かしているのかわからない)なんですね。なおかつ彼らの目的や働きは、「殺虫作用をもっていて人に安全安心な農薬をつくること」、そして「農薬の安全性を宣伝すること」です。「農薬の危険性を知らせること」は彼らの仕事ではないんです。ですから、あのように反論するのは、「ああ、彼らは一生懸命仕事をしているんだな」というふうに私は考えています。ここでは長くなるので反論の中身を述べませんけれども、論理が破綻しているというか、農薬をつくる側の意見なので話は1割程度で聞かないといけない。彼らも自分たちの矛盾については十分承知していて、本当に国民をだましているなと思い、反論させていただきました。以上です。

平:農薬メーカーの開発者は、すごい科学者だと思うんです。ネオニコチノイドは本当によく効くし、ピンポイントに一瞬で使うなら、そんなに人体毒性は強くないし、いい農薬なんですね。ただ、「それをたくさん売ってしまえ」とか、「虫がいないのに最初から撒け」とか、環境負荷を考えずにたくさん撒いたら取り返しのつかないことがどんどん起こる。それがわかっているのに、売り続けているわけです。農薬登録自体は、ひょっとしたら取り消す必要はないかもしれないですが、むしろ使用量の上限を決めて、「年間に使える量はこれだけ」として各会社でパイを分け合うとか、そういうことをやっていただかないといけない。

もともと遠山千春先生の時代から、環境にはダイオキシンとか有機フッ素とか、いろいろな物質がすでに充満しているんですね。それらはもう残念ながら分解できないです。ずっとそこにある。それらがぐるぐる回っているなかで、新たにネオニコチノイドをつくって撒くのは、かなり無理があります。マイクロプラスチックと同じで、つくればつくるほどいろいろな影響が絶対出てくるに違いないから、いま止めないとしょうがない。この10年くらいかけて、現況のネオニコチノイドの使用は1%くらいにするのが正しいんだと思っています。それに向けて、いわゆる出口戦略が必要です。農家がどうやったら使わずに済むのかを一生懸命考えていただきたいし、それは意外にそんなに難しいことではないかもしれないと思っています。

「なるべく使わない」「オーガニック市場をつくる」

星川:あらためて、お二人の先生、ありがとうございました。

どうするのかということは、まだまだみんなで考えなくてはならないことが多い。お二人のように最前線で、どんどん新しい知見を出していただくことも本当に大事だと思っています。そして、平さんが仰っていたように、大枠ではやはり「なるべく使わないようにする」こと。害虫がいるかわからなくても撒くような状態を変えていくということですね。そして有機無農薬の農業に少しでも転換していく。それには消費者の意識、それから行動がとても大事です。同時にまとまった需要をつくり出すということ、オーガニックの市場をつくり出すという意味では、学校給食の有機化も本当に大事だと思っています。

それと同時に、この問題をまだ知らない人たち、知ろうとしていない人たちに、どう届けていくかという大きな課題もあります。それはメディアも一緒で、少しずつ記事を書いたり、紹介したりしてくれる人もいる一方で、なかなか海外のようには、きちんとした中立的な研究成果や情報を取り上げるメディアが少ないのが日本の残念な点です。どんどん壁を崩し、仲間を増やして、とにかく伝わっていくようにすることが大事だと思っています。

abtは早くからネオニコチノイドの問題に関わってきました。こういう研究や活動をこれからも応援し続けていきます。みなさんと一緒に力を合わせていくことによって、将来の世代が安心して健康に生きていけるような日本に、世界に、していきたいと思います。今後ともよろしくお願いします。