公正で持続可能な社会づくりを

エンパワーする

empowering actions for just and

sustainable society

オーガニックシフト部門

(ネオニコチノイド系農薬問題)

オーガニックシフト部門は、農薬に依存しない社会をめざす活動を後押しする部門として、「ネオニコチノイド系農薬問題」と「オーガニック給食推進」という2つの公募助成プログラムを設けています。本ページでは、ネオニコチノイド農薬問題助成に関して説明します。

ネオニコチノイド系農薬の全廃に向けて

1990年代に登場し、害虫防除に大量に用いられるようになったネオニコチノイド系農薬。神経毒性、水溶浸透性、残留性を特徴とし、市販開始時には標的種以外への影響は少ないと謳われていました。しかし、まずミツバチなど花粉媒介生物への悪影響が判明したことを端緒に、生態系や人体へのさまざまな危険性が明らかになりつつあります。

EUなどでは規制が強化され、日本でも関心が高まってきました。とりわけ人体影響の分野では、日本の研究者が世界の第一線で活躍中です。2018年に改正された「農薬取締法」のもとで農薬の再登録が進むいま、ネオニコチノイド系農薬の全廃に向けた市民の動きも重要な局面を迎えています。

私たちはこれまで多くの取り組みを支援してきました。低濃度でも安全とはいえないネオニコチノイド系農薬の全廃をめざして、代替農薬にも安易に頼らず、最終的にはオーガニックな農業への転換を求めます。

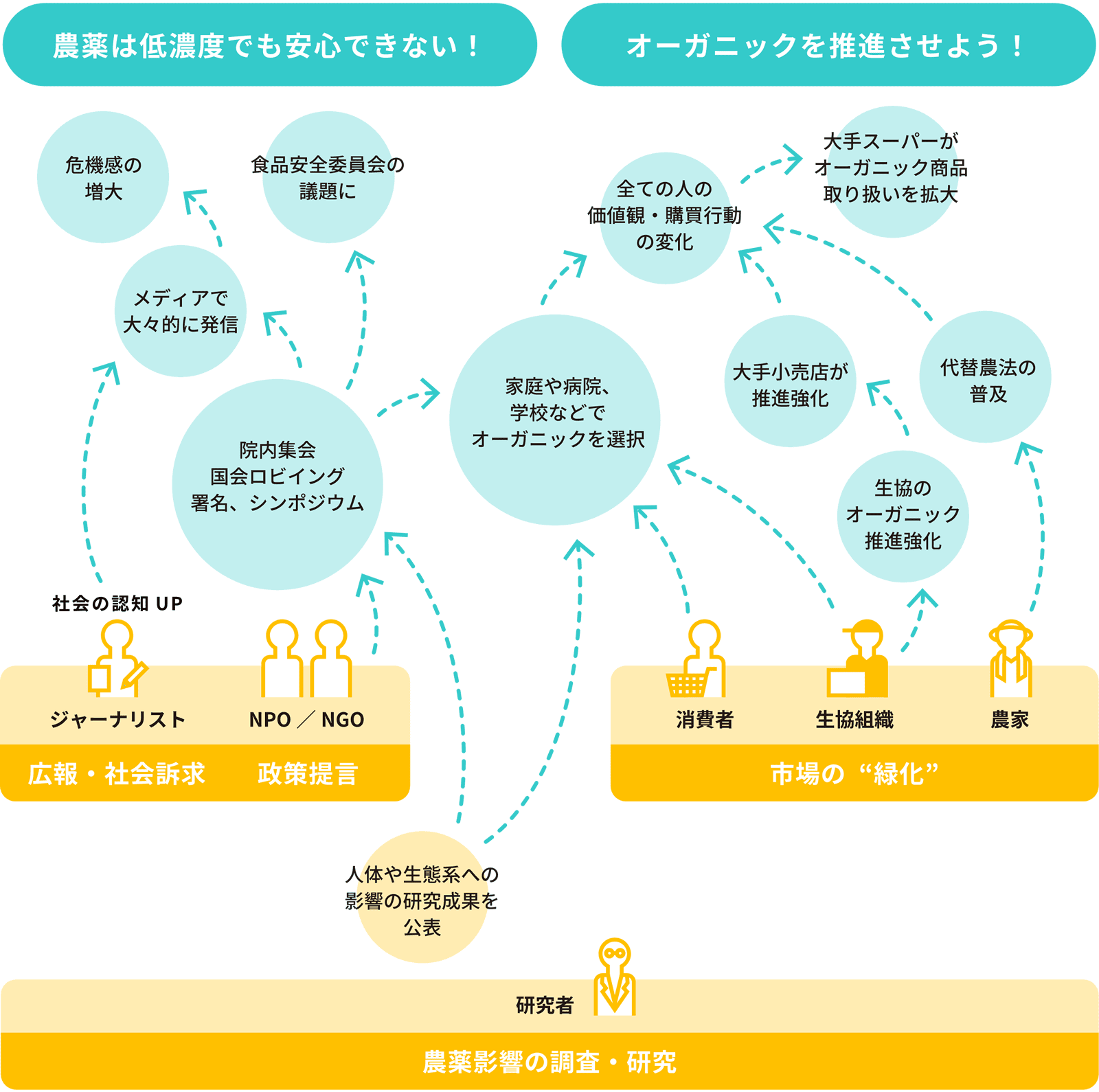

具体的には、以下の4つの側面に関わる市民活動を後押ししています。

農薬影響の調査・研究

市民・研究者が生態系や人体への影響を科学的に検証し、その成果を公共的な議論の材料として提示する。

広報・社会訴求

環境保全や食の安全などに携わる市民のつながりで科学的知見を共有し、シンポジウムや学習会の開催、各種メディアを通じた情報発信、パブリックコメントの呼びかけなどによって世論喚起を図る。

市場の“緑化”

生産・流通・購買という一連の流れにおいて「脱ネオニコ」に向けた効果的なシステムが生まれるよう、代替農法の普及、市場価値の醸成、消費者の意識改革などを進める。

政策提言

行政府や立法府に対し、院内集会や政策立案への参加などによって市民の問題意識に基づく意思表示を行ない、規制強化に向けた制度的な変革をめざす。

これまでの成果

- ネオニコチノイド系農薬を使わない農作物の認証システムづくり(2011~2013)

- 赤とんぼの激減に警鐘を鳴らすビデオ作品の制作(2012)

- 農薬に頼らない持続可能な農業への転換(2013~2015)

- 世界的に使用量が急増する浸透性殺虫剤の総合的な影響評価、そのリスクに関する学習会やシンポジウムの開催(2014、2016、2017)

- 小売店に対するネオニコフリー農産物取り扱いキャンペーン(2016~2017)

- 市民や生産者を対象としたネオニコフリー学習会&栽培技術研修会の開催(2017~2022)

- 哺乳類末梢・中枢神経系におけるイミダクロプリドの神経毒性に関する薬理学的研究(2016、2018)

- ネオニコチノイド系農薬の規制強化に向けた法律制定キャンペーン(2018)

- 有機農産物摂取による尿中のネオニコチノイド量低減に関する調査研究(2018~2022)

- ネオニコチノイド系殺虫剤の母子間移行メカニズムの解明(2018)

- ネオニコチノイド系農薬の汚染状況と絶滅危惧水生昆虫の生息状況に関する調査研究(2019~2022)

- ネオニコチノイド曝露影響と発達神経毒性の継世代評価に関する研究(2020~2022)

- 近隣の私立保育園と連携したオーガニック給食導入を目指す取り組み(2022)

助成先

2025年度助成先

【公募助成】

霞ヶ浦(北浦)湖内のネオニコチノイド系農薬濃度の現状把握ならびに当該農薬が北浦のオオユスリカ幼虫の個体数密度におよぼす影響に関する研究

中里 亮治

助成金額:1,000,000円【調査・研究】

ミカン園土壌中の残留農薬と生物の調査及び啓発用冊子の作成

辻野 兼範

助成金額:904,450円【調査・研究】

秋田におけるネオニコ汚染実態の定量的解明と環境・食の安全基盤構築の県民的展開(2025)

助成金額:2,000,000円【調査・研究、広報・社会訴求、市場“緑化”】

「世界自然遺産の島」の水田における各種浸透性農薬の検出状況とその使用実態の解明

城本(大野)啓子

助成金額:1,000,000円【調査・研究】

2024年度助成先

【公募助成】

農家と消費者の参加型調査による農薬の圃場生態系への影響比較

父性曝露影響から捉えるネオニコチノイド系農薬の継世代影響評価・エピゲノム毒性

秋田におけるネオニコ汚染実態の定量的解明と環境・食の安全基盤構築の県民的展開

2023年度助成先

【公募助成】

【企画助成】

2022年度助成先

【公募助成】

【企画助成】

2021年度助成先

【公募助成】

【企画助成】

2020年度助成先

【公募助成】

哺乳類副腎髄質細胞の低濃度ネオニコチノイド系農薬に対する感受性増大機構の解明

» 最終報告書 » 収支報告

東北大学大学院工学研究科・超臨界溶媒工学研究センター(申請者:山國 徹) ※COVID19の影響により中止

助成金額:750,000円【調査・研究】

【企画助成】

2019年度助成先

【公募助成】

【企画助成】

2018年度助成先

【公募助成】

【企画助成】

2017年度助成先

【公募助成】

【企画助成】

2016年度助成先

【公募助成】

【企画助成】

2015年度助成先

【公募助成】

【企画助成】

2014年度助成先

【公募助成】

【企画助成】

2013年度助成先

【公募助成】

【追加助成】

空中散布されたネオニコチノイドの飛散調査(追加申請)

竹ノ内 敏一

助成金額:250,000円 【調査・研究/広報・社会訴求部門】

2012年度助成先

【公募助成】

2011年度助成先

【企画助成】

ネオニコチノイド系農薬の使用中止を求めるネットワークの設立と初年度の活動

ネオニコチノイド系農薬の使用中止を求めるNGOネットワーク(略称ネオニコネット)

助成金額:900万円