近年、オーガニック(有機農産物)への関心は高まっており、政策的な後押しも期待されます。一方で、減農薬を謳う農産物に対し、生態系や人へ影響を及ぼすことが明らかになりつつあるネオニコチノイド系農薬(ネオニコ)がよく使われていることは、あまり知られていません。

「オーガニック」や「ネオニコフリー」の農産物をより多くの人が享受できるようにするためには、生産者だけでなく、流通業者や小売店、消費者などサプライチェーン全体での理解とアクションが不可欠です。異なる立場のゲストのみなさんと、どうすればオーガニックやネオニコフリーの市場を拡大できるのかを考えました。

・みどりの食料システム法とこれからのオーガニック市場の展望(徳江倫明)[PDF]

・それぞれの立場からオーガニック市場を拡大するために(1) コープ自然派と生協ネットワーク21のネオニコフリーの取り組み(辰巳千嘉子)[PDF]

・それぞれの立場からオーガニック市場を拡大するために(2) 米作り農業と農薬(西田聖)[PDF]

【講演1】徳江倫明(一般社団法人フードトラストプロジェクト代表理事)

「みどりの食料システム法とこれからのオーガニック市場の展望」

プロフィール) 徳江倫明(とくえみちあき/一般社団法人フードトラストプロジェクト代表理事) 1951年熊本県水俣市生まれ。’75年早稲田大学卒業。’78年山梨にて豚の完全放牧に挑戦。 同時に食品公害や環境問題への関心から「大地を守る会」に参画。’88年に有機農産物の宅配事業「らでぃっしゅぼーや」を興す。その後、’99年有機 JAS認証機関や有機農産物卸会社設立を手掛ける。2016年「オーガニックライフスタイルEXPO」を企画開催、日本最大のオーガニック展示会に育つ。現在、(社)オーガニックフォーラムジャパン会長、(社)フードトラストプロジェクト代表理事。

有機農業の「これからの50年」が始まっている

今日は、私の過去の経験から現状を見たときに、オーガニック市場の展望がどういう状況にあるかをお話ししたいと思います。

昨年(2022年)11月23日に「有機農業 これまでの50年、これからの50年を語りつくそう〜藤本敏夫没後20年記念シンポジウム〜」を開催しました。歌手の加藤登紀子のパートナーでもある、「大地を守る会」の初代会長・藤本敏夫が2002年7月に亡くなったのですが、その2カ月前の5月、当時の農水大臣に彼の最後の提言として『農林水産省の20世紀の反省と21世紀の希望』と題した建白書を出しています。その内容が、非常にいまの時代に対応している。これからの日本の農業、そのなかでも有機農業がいかに大事であるかを非常に論理的かつ制度的、具体的に書いていて、ライフスタイル的なあり方としても、コロナ後の社会をあたかも予測していたような内容でしたので、もう一度光を当てようと企画したシンポジウムでした[p.2]。日本に「有機農業」という言葉ができたのが1971年なので、ちょうど一昨年が50年目でした。さらに去年、みどりの食料システム戦略あるいはみどりの食料システム法ができまして、いまが非常に大きな転換点であることは間違いありません。ですから、実は「これからの50年」の始まりが2022年だったという認識で、こういう企画をしました。

シンポジウムでは、とくに若い人たちによる現実的で希望がもてるような、さまざまな取り組みを数多く紹介しました。最初に登壇いただいたのは、農水省元事務次官の末松広行さんです。彼は、私が藤本と一緒に20年前に動きだしたときに紹介された官僚のお一人で、いまは退官されていますが、みどりの食料システム戦略が起案されていたときの事務次官です。また、藤本が建白書を出したときの農水大臣は武部勤さんでしたが、その息子さんの武部新さんは元農水副大臣で、いまは自民党の農林部会長をされています。これから食料農業農村基本法の見直しなどが1年かけて議論される時期にありますので、「本当に有機農業を広げていくのか」ということを、当事者として語っていただきたいということでお呼びしました。

あとは、我々の仲間である「さんぶ野菜ネットワーク」の下山久信さん、それから日本有機農業研究会の理事長・魚住道郎さんにも語っていただきました。そのような形でシンポジウムを行なったのですが、いまがちょうど節目の時期に当たるということをご理解いただければと思います。

有機農業の普及をめぐる歴史と時代認識

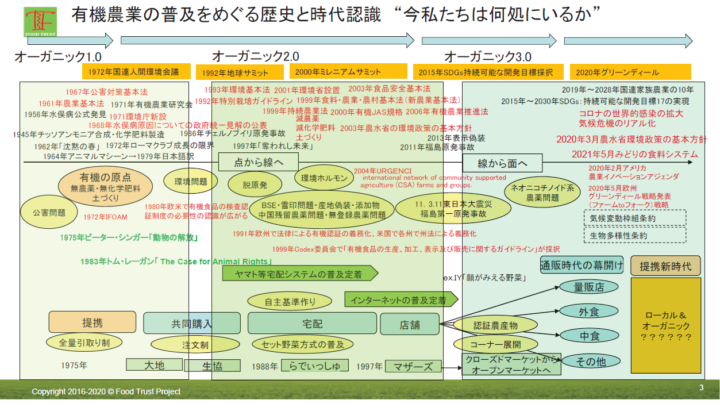

これは、有機農業の普及をめぐって世の中がどう動き、何がされてきたかを、30年ほど書き続けてきたものをまとめた図です[p.3]。一番下には、マーケットづくりがどういう手法で動いてきたかを書いています。これは私自身の歴史からたどったものなので、若干みなさんとは違う場合があるかもしれませんが、おおよそこのように動いてきたのでないかと思います。

いまウクライナ問題などを含めて国連の存在意義が問われていますが、私は国連というのは環境問題のポイントを意外と的確に押さえながら進んできたのではないかと感じています。そして、ちょうど公害問題から環境問題に移行していく時代のなかで、日本の有機農業が実際に生まれてきたという認識です。環境庁(現・環境省)が設置されたのも、農業基本法が生まれたのも同じころで、農業の近代化が進んでいくわけです。そのなかで農薬化学肥料が多投されていく。そこで有機農業を広げていこうという動きが出てきた。そういう時期です。この1960代から1980年代頃が「オーガニック1.0」であったととらえてもいいのかなと思っています。提携や共同購入、宅配といった手法で、ある程度マーケットが広がってきた時期ですね。

1999年に食料・農業・農村基本法ができて、それに合わせて持続農業法(持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律)もでき、ここで日本は大きく減農薬や減化学肥料の方向を打ち出したのですが、これは途中で完全に止まってしまったという印象が非常に強いです。でも、そういうものが出たという時代的な意味を、もう一度とらえ直してもいいのではないかと考えています。2006年に有機農業推進法もできていて、この1990年代から2000年代初頭は、有機農業が大きく広がっていく第2段階目「オーガニック2.0」の時期に当たるのではないでしょうか。

第3段階目「オーガニック3.0」は国連総会でSDGs(持続可能な開発目標)が採択された2015年あたりからで、この年から国際的にはEUのグリーンディールをはじめ、アメリカでも同じような方向性の動きがどんどん出てきます。はっきり言うと日本は遅ればせながら、あるいは「もう、せざるを得ない」という状況のなかで、2020年を機に脱炭素化といった環境側面から有機農業の推進を表明せざるを得なくなった形です。

提携から共同購入、宅配、スーパーへ

最初、日本の有機農業の広がりは「提携」※1という形で始まりました。私は大地を守る会から入ったわけですが、「共同購入」という手法で生産者と直接やっていく流れが出てきて、ここに生活協同組合(生協)も加わります。もともと生協は生活防衛的な意味での共同購入の手法を確立していき、そのなかで食の安全にだんだんと入っていきました。その後、これは私の実感ですが、共同購入の方法に限界を感じていたときにヤマトやペリカンといった宅配システムが出てきて、ある程度社会的信用もできてきました。そこで私は「らでぃっしゅぼーや」を設立して、宅配で有機野菜をセットして届けるシステムを始めました。

さらに「マザーズ」というオーガニックスーパーを作ることにもチャレンジしたのですが、そのころから日本では、2000年に向けて有機食品の基準づくりが進んでいました。ちょうど1999年に国際食品規格の策定を行なうCodex委員会で「有機食品の生産、加工、表示及び販売に関するガイドライン」ができたのですが、Codex委員会でガイドラインが決まると、WTOに参加している国は同じようなものを作らないといけません。日本も改正JAS法で有機JAS規格ができ、それによって第三者認証※2が生まれてスーパーが扱えるようになってきました。

第三者認証ができると、スーパーは有機農産物であると保証することについて何か問題が起きても、それは生産者や認証機関の責任になり、販売しているスーパーの責任は問われません。そういうインフラが整ってこないと量販店は扱わないというのは世界的な話です。日本では提携とか共同購入から始まった有機のマーケットが、第三者認証を使って、ようやくスーパーなどでも展開できるようなってきたわけです。これがオーガニック2.0の最後の局面でした。

※1:生産者と消費者が互いの顔の見える関係を結び、生産した有機農産物の全量引き取りを目指す約束のもと、消費者に直接届ける仕組み。

※2:JASに適合していることを登録認証機関が検査して証明することで有機JASマークが表示可能になる。

「オーガニック」がメインストリーム的存在に

オーガニック3.0では、ある意味でオーガニックがマイナーな存在から、メジャーとまでは言わないですがメインストリーム的な存在になって、「環境問題を解決する手法」として考えられるようになってきました。同時に、マーケット的にはSNSが発展していきます。大地を守る会やらでぃっしゅぼーやのときは、ガリ版刷りや輪転機から始まっていた情報戦だったわけですが、いまはSNSによって、我々の時代と比べると圧倒的な物販や情報発信のコスト減ができています。そして、誰でもつながっていける仕組みができているわけです。

そういう意味では、日本がとってきた提携という手法が今後はSNSのなかでかなり大きく展開するのではないでしょうか。日本はそういうことに対しては非常に親和性のある社会ですので、私は有機のマーケット展開についてはまったく悲観していません。しかし、消費者に「有機農産物をどこで買いますか?」というアンケートをとると、まだスーパーで購入するという回答が8割前後を占めていますので、そのあたりの動向はきちんとアンテナを張って見ておく必要があると思います。

自然の摂理に沿った農業= 有機農業

さて、「有機農業という言葉は1971年に提唱された」とスライドにありますが[p.4]、この言葉を作ったのは一楽照雄さんという方で、農協(JA)の重鎮です。のちほどお話をされる西田聖さんの「JA東とくしま」のあたりが彼の出身地です。JA全農(全国農業協同組合連合会)やJA全中(全国農業協同組合中央会)などを作るときの中心的な存在でした。その彼が1970年前後、自分たちが進めてきた当時の農業の状況を見て「こういう農薬・化学肥料を多投するような農業では環境も汚染するし、消費者には毒を供給する」とはっきりした言い方で憂いていて、それに代わる技術を展開しなくてはいけないと言っています。

持続可能な農業である“Organic Farming“をどう訳すかなのですが、協同組合の先駆者でもある雪印メグミルクの創始者・黒澤酉蔵さんが使っていた「天地有機(天地に機有り)」という言葉から、一楽さんは「有機農業」と命名しました。機というのは機序、秩序という意味ですが、つまり自然の秩序、摂理に沿った農業という意味で「有機農業」という言葉を使ったのです。アメリカに有機農業を普及させたJ.I.ロデイルの書籍を、一楽さんは1974年に『有機農法――自然循環とよみがえる生命』と改訳して有機農業の原理・理論の普及に努めました。

一楽さんは、1971年に日本有機農業研究会も設立しています。彼が書いた設立趣意書には、現在の農薬化学肥料を多投する農法は農業者には傷病を頻発させ、農産物消費者には残留毒素による深刻な脅威を与えると書かれています。また、同時に農薬や化学肥料の連投と畜産排泄物の投棄は、天敵を含めて各種の生物を続々と死滅させるとともに、河川や海洋を汚染する一因ともなり環境破壊の結果を招いていると、そこまで書ききっているわけです。だから、それに代わる技術を開発すべきであって、農業者が使命感をもってあるべき姿の農業、つまり有機農業に取り組むことによって一般国民の共感や信頼をかちとり、単なるビジネスとは違う農業がそこで確立されるだろうとも述べています。つまり、いまでいうソーシャルビジネス的な農業を彼は考えていたのです[p.5]。

1971年に設立された日本有機農業研究会は、まず提携という形で流通を進めようとしました[p.6]。その後、1975年に大地を守る会が設立をしまして、株式会社を作って共同購入方式を進めました。日本有機農業研究会の総会がある度に我々も参加して、マーケットを広げるためには大地を守る会のようなやり方も必要だと主張したのですが、かなり対立的な構造が生まれていた時代もありました。しかし、現実としては生産者もマーケットを広げていく必要性のなかで、大地を守る会ともお付き合いをしていくことになるわけです。関西で「使い捨て時代を考える会」などが設立されたのも、この時代でした。

世界は「環境再生型農業」に向かっている

つまり、有機農業というのは実に新しい言葉なのです。いま自然栽培と有機農業があたかも対立するものであるかのように言われますが、原理原則からいえば自然栽培、自然農業も有機農業も同じです。何が本質なのかをよく見極めていく必要があります[p.7]。自然農業も有機農業も基本的な考えとしては、できるだけ自然の摂理に従って、もし投入する場合でも低投入(ローインパクト)という視点で環境への負荷を低減させ、地域の自然循環機能を増進して、生物多様性を育むことを前提にしたやり方をとるということです。いまで言うと、真の持続可能な農業、あるいは環境再生型農業です。最近では、農水省は環境創造型農業という言葉を使っていますが、世界的には「リジェネラティブ農業」と呼ばれています。つまり環境再生型農業の方法に向かっているということです。

それを証左するものとして、IFOAM(国際有機農業運動連盟)の有機農業の定義を読むと、農薬化学肥料という言葉は一切出てきません。自然生態系や持続する農業といった観点、しかも伝統と革新と科学を結びつけて自然環境と共生していく観点からの定義になっています。「農薬化学肥料を使わなくて3年」といったものではなく、結果としての在り方に向かっていくということです。そういう大きな意味での連携がないと、なかなか広がりは出てきません。Codex委員会のガイドラインでも、有機農業の原理を定義していますが、そこにも農薬・化学肥料という言葉は一切でてきません。やはり生物多様性や生物的循環、土壌の生物活性、農業生態系といった観点から定義が作られています。一方、日本の定義では、「自然循環機能の維持増進」という言葉は使っていても、基本的に農薬・化学肥料に限定した言い方になっています。しかし、決して有機農業というのはそうではないということです。

森里川海のつながりを考える

有機農業運動の原点には公害と環境問題があります[p.8、9]。そして、もうひとつは森里川海の連関です[p.10]。この2つは私にとっても、私以外にとってもそうだと思うのですが、有機農業を広げようというときの原点的な問題のとらえ方です。いま環境省では、森里川海の連関から「地域循環共生圏」を確立していこうと目指しています[p.11]。農業でいうと耕畜連携も非常に重要な位置づけになってきます。いま、ウクライナ問題によって化学肥料の原料が入ってこなかったり、価格が高くなったりしていて、日本農業の持続可能性が失われているという欠陥が現れています。「これからの有機農業」を広げるうえでは、地域にある有機物資源を循環させて、どういう肥料体系でいくのか、原料の問題から含めて考えていく時代になっています。

最近、私は海藻研究所・所長の新井章吾さんと付き合っているのですが、森が荒廃してきたことで地下水の動きが大きく変わってきていますと言います[p.12]。それから地下水の養分が変化してきています。よく自然栽培では「肥料成分がないのになぜ育つのか」ということが議論になりますが、実は森里川海の循環が非常に健全に動いていくことによって、つまり山の手入れが行き届くことによって、養分の供給が自然の循環のなかで行なわれているのですね。だから、養分がいらないのではなくて、養分になるものが自然のなかから供給されているわけです[p.13]。

そうやって「基礎生産力」を維持していることが、ようやく科学的にもわかる時代に至ってきています。そして、いまの土壌に自然に供給される栄養分が非常に減少してきていることも分析からわかってきています。森の手入れがいかに必要かということです。中山間地を含めてどういう農業をするのか、農薬を使うのかどうかが下流の問題にもつながっていくし、ひいては海の生産力にも影響していくことがはっきりしてきています。

私は熊本県水俣生まれですが、水俣は水が全部市内で湧いていて、それが一本の川になって水俣湾にそそぐという地域なのです。その自然の循環を断ち切ったのが、チッソが作り出した水銀です[p.14]。自然の循環があっても使えなくなることの痛み、そういうことを我々は日常の生活のなかで感じられなくなってきています。2011年に起きた福島第一原発事故によって、いま福島の山などが使えません。日本のきのこ原木栽培の原木供給地は福島県か岩手県が主だったのですが、それが使えなくなったわけです。こういう痛みを我々はどこで感じるのでしょうか。放射能がそういう循環を断ち切った大きな要素になっているわけです。

みどりの食料システム戦略をどう生かしていくか

世界はいま環境問題を軸に有機農業の推進に入っています。世界経済フォーラムでも異常気象や気候変動、大規模な自然災害、生物多様性の喪失といったものが、グローバルリスクの上位3位、5位に並んできています[p.17]。そういう認識が世界的な経済界の人間にもあるということです。日本の経済界がどこまでこうした認識をもっているのかぜひ聞いてみたいところですが、そういう状況にあります。

そして欧州はいち早く欧州グリーンディール(The European Green Deal)を発表して、具体的な政策の中身まで作っています[p.18~20]。この2030年までの削減目標を、2050年までの目標に置き換えたのが、日本のみどりの食料システム戦略であると言えます。つまり20年遅れです。いままでの有機農業の取り組みを見ていても、世界から15年から20年ほど遅れているのが実情なので、これも同じだということです。しかし、耕地面積に占める有機農業の取組面積の割合を25%(面積で100万ヘクタール)に拡大するとか、化学農薬の使用量(リスク換算)を50%に低減するといった数字は欧州の「Farm to Fork」とも同じで、それが日本でも法律になったわけですから、ある意味で我々からすれば言質をとったようなもの。法律になる前と後では雲泥の差なので、それをどう我々の側が生かしていくのか、ということになってきています。

このスライド[p.21]は、世界で有機農業を推進するための理由や目標として、どういうものを考えているかをまとめたものです。こうした動きに合わせて日本も動かざるを得なくなってできたのが、みどりの食料システム戦略ですね[p.22~23]。これは我々にとっても非常に唐突感がありましたけれども、しかし、そこに踏み出した。2020年に菅義偉さんは所信表明演説で「2050年までに温室効果ガスを実質ゼロにする」という宣言をしました。それ以降、戦略や法律化の動きが具体化して数値目標も明確に出てきました。同じことが今回も言えるわけで、みどりの食料システム戦略の目標を達成させるためにどんどん動いていこうということです[p.24]。

農水省は食の安全問題には言及しない

このスライド[p.25]の左側には1999年から日本が農業政策的にどういう転換をしてきたかを時系列で並べていますが、それなりの進み方をしてきています。2022年に「環境負荷低減事業活動の促進及びその基盤の確立に関する基本的な方針」が告示されましたが、これはみどりの食料システム法が成立したことによるものです。そして、この方針が出たことで、都道府県や各市町村が基本計画を立てることが義務化されていきます。法律があるとないとでは全然違います。

それに伴って、オーガニックビレッジ構想という取り組みも計画されています。いま全国には1,700以上の市町村があるわけですが、すでに55市町村がオーガニックビレッジ宣言に向けた取り組みに手を挙げています。農水省は100市町村でオーガニックビレッジを創出すると言っていますが、たぶん達成するのではないかと思います。それから2030年までに市町村の1割以上、約200市町村のオーガニックビレッジ化を目指しています。私もいくつかオーガニックビレッジ化を目指す市町村との関わりがありますが、結構まともに動き始めているという印象を受けています。そのほか、スライドのp.26からp.28は、いまの農水省の認識を示したものになります。

いま農水省が有機農業を推進する理由のなかには、たとえば「食の安全」のようなものは入っていません[p.29]。とくに環境問題に集中していて、それを達成するための人材育成や産地づくり、まさに今日のテーマである販売機会の多様化、消費者の理解増進、具体的な有機農業の技術開発・調査といったことが必要だと言っています。農水省は農薬の危険性や食の安全問題に言及することはありません。行政・政治というのはそういうもので、過去の政策の間違いを絶対に認めないものです。そこで私たちがやれることは、いままさにアクト・ビヨンド・トラスト(abt)がやっているようなエビデンスの集積であり、それをどう整理して、どう消費者に伝えて、買い物行動の変容を起こしていくか、ということです。

自発的な表示で買い物行動を変える

一番大事なのは表示問題です。表示に関しては消費者としてアプローチの方法はいくらでもある気がするのですが、逆に行政のほうはネオニコチノイド系農薬や遺伝子組み換えにしても、ゲノム編集にしても、できるだけ表示をさせない方向に動いています。これはアメリカからの要望があるわけですが、それに対抗して自発的な表示の仕組みを作ることが買い物行動を変えていく上では重要です。消費者がどんどん自発的な表示を作るように動くことで、あとから政治や行政もついてくる。そういう認識でやっていったほうがいいと思います。海外の食品にはさまざまなマークがついています[p.30]。ばかにする人がいるのですが、これは実はすごく大事なことなのです。

日本でもオーガニックマーケットは広がっています。私は民間から一千万円を集めて、2009年~2010年にかけて総合的なオーガニック食品市場の調査を行なったのですが、その時の数値が1300億円くらいでした[p.31]。2017年に農水省も同じ手法で調査をしたところ、そのときは1850億円規模になっていたので、142%ほどの成長です。そう考えると、いまは2300億円、2400億円といった規模になっていてもおかしくありません。しかし、いまだに日本ではこうした調査を経年でやる仕組みがないので、残念ながら正確なところはわかりません。ただし、広がっていることは確かです。

日本の消費者が有機食品を購入する場所は、ほとんどがスーパーです[p.32]。日本のオーガニックマーケット拡大の動きを説明しますと、フランス発のオーガニック・スーパーマーケットの「ビオセボン」が、日本では2016年に1号店を出店、2021年現在で27店舗まで拡大しています。年率約110%で伸びて、2019年比で140~150%くらいの伸びになっているそうです[p.33]。ほかにもスーパーの動きはいくつもあって、とくに地方スーパーで面白いことをやっているところが増えています。愛知県でいうと名古屋市を中心にしたオーガニック&ナチュラルフードスーパーの「旬楽膳」がありますが、そこもかなり伸びています。そういう動向は非常に大きくなってきています。

このスライド[p.34]は、最近の気になる記事を集めたものです。文科省が発達障害児の割合を調査したところ実に8.8%だということです。これは驚くべき数字です。ただし、この論文を読んでも、原因にネオニコチノイドのネの字も出てきません。しかし、フランスでネオニコ系農薬の使用が禁止になったときには、木村-黒田純子先生などをはじめとする日本の先生方の書いた論文が採用されているんです。2017年に私が自分で企画したフランス・イタリアツアーで、フランスの環境大臣補佐官と2時間ほど話をしたのですが、日本の論文を使って禁止のための動きを作っていったとはっきり説明してくれて、「予防の原則はフランス憲法の精神である」と言われました。こういう記事がどんどん出てきているということも紹介して、いったん私の話を終わりたいと思います。ありがとうございました。

【講演2】辰巳千嘉子(生活協同組合連合会コープ自然派事業連合・副理事長)

「それぞれの立場からオーガニック市場を拡大するために(1)コープ自然派と生協ネットワーク21のネオニコフリーの取り組み」

プロフィール)

辰巳千嘉子(たつみ・ちかこ/生活協同組合連合会コープ自然派事業連合・副理事長)

2005年より組合員理事としてコープ自然派の運営に関わり、2010年からネオニコ系農薬問題を担当。コープ自然派では組合員と生産者がともにネオニコ系農薬排除に取り組み、取り扱う農作物の9割以上ネオニコフリーを達成。子どもたちの未来のために「誰もが有機農産物を食べることのできる社会」を目指している。

人と化学物質、自然との付き合い方を考える

これからは連携ということが大切になってくると思いますので、今日は「コープ自然派」と「生協ネットワーク21」という友好生協のネットワークが一緒に何をしてきたのかをお話しして、そこから何かヒントになるようなことがあればと思います。

コープ自然派は、関西と四国のエリアで供給事業と活動を行っている生協です。スライドに供給高がありますように、まだまだ小さい生協ですが、実は共同購入会がだんだんとくっついて出来てきた生協です[p.2]。私たちの原点というか、始まりも水俣です。やはりすべてをずっとたどっていくと公害問題、水俣にたどり着くということなんですよね。人と化学物質の付き合い方、人と自然のかかわり方を考え、微生物から始まる生命の連鎖をどう取り戻していくのかが、私たちのやっていることだと言えると思います。

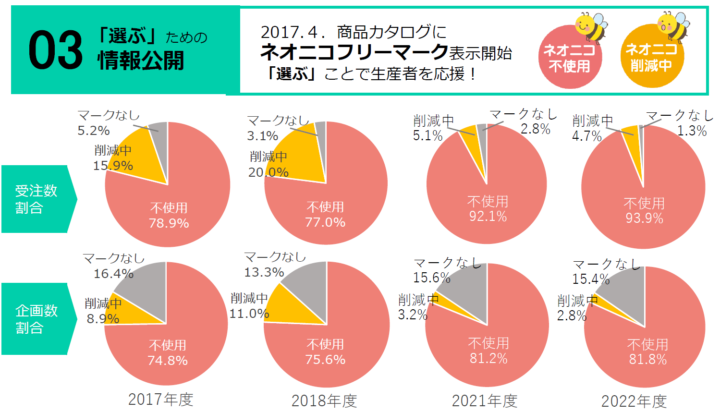

コープ自然派での青果供給割合ですが、有機+無農薬が64%です[p.3]。そして青果のネオニコ系農薬の状況については、不使用が93.9%、現在排除できていないのが1.3%、削減中が4.7%というところまで来ています。これをどう進めてきたのかを簡単にお話したいと思います。

ネオニコフリーに向けた段階的な取り組み

まずは、学ぶことから始まりました。とにかく知らなくちゃいけない[p.4]。2010年にネオニコ系農薬は危ないという啓発がありましたが、当時は「ネオニコ系農薬だけは排除できない」というのが一般的でした。そのころはコープ自然派の生産者さんにもネオニコ系農薬を使っている方がそこそこいらっしゃって、もし生産できなくなったら生産者さんを苦しめますから、「本当にやめて大丈夫なのか」とすごく心配もしました。けれど、有機農業推進のための農家を育てる学校もやっており、そのなかで「これだったらいけるだろう」という手ごたえもあったので、子どもたちを守ることが一番大切ということから、ネオニコ系の農薬「排除」の判断をしました。

その後、生産者クラブなどで勉強会をして学びながら、2010年にネオニコ系農薬を「注意喚起農薬」に指定しました。2012年度には、先ほど徳江さんもおっしゃっていた環境再生型農業を始めようということで、お米に関してネオニコ系農薬による本⽥防除なしの「環境創造米」の取り組みを始めました[p.5]。一番取り組みやすい米からはじめて順次、青菜、果菜、果実と段階的にネオニコ系農薬を排除していく取り組みを進めています。甘い果物などは排除が難しいので、産地に直接行って合同学習会なども行ないました。

やはり時間をかけないと実現できないので、4年ほどかけて排除を進めていきました。2015年には第一回生産者消費者討論会を開催して、ひざを突き合わせて農家と組合員が話し合いましたが、農家さんからは「そんなことを言っても、収穫できなくなったらどうするんだ」という話がやはり出ました。「がんばったところで買ってもらえないんじゃないか」という話もあったのですが、組合員からは「私たちは買いたいんです、どうやったら選べますか」という意見が出て、2017年に生まれたのがネオニコ排除のマーク(ネオニコフリーマーク)です。有機と同じで、移行していただくこと、その頑張りを応援することがなにより大事だということで「削減中」というマークも作って、商品カタログに表示を開始しました。

スライド[p.6]にあるのが初年度の円グラフですが、上が「受注数割合」、下は「企画数割合」です。ネオニコ系農薬の排除が難しい作物もありますので、そういったものは企画数割合と受注数割合で変わってくるのですが、初めて作ったマークでも、みなさんはよく見ていて、選べるものなら選ぶということが本当によくわかる結果でした。生産者さんも「組合員が買ってくれるなら頑張ろうか」ということで、少しずつですが、ネオニコ系農薬不使用の作物が増えていきました。

ドリフトによる農薬飛散という課題

もちろん簡単なことばかりではありません。生協内で農薬検査もやっているのですが、2020年にはネオニコフリーと表示している農作物からネオニコが微量ですが検出されるという問題が起きました[p.7]。フリーマークをつけているのに検出されるというのは大変な問題です。産地にすぐ飛んで行っていろいろ調べました。なかには「ネオニコ系農薬」といってもわかりにくいので間違えて使ってしまったケースもありましたが、ほとんどはドリフト(近隣の畑からの農薬飛散)や水系に流出していたことによるものでした。

果樹はネオニコ系農薬の排除が厳しいので、産地と一緒に考えていかないといけないということで、コロナ禍でもオンライン交流会や、九州のみかん産地を訪問して生産者さんと一緒に栽培技術を高めていくことも重ねてきました。去年やっと訪問できた青森のリンゴ農家さんは、30年くらい前から植物生理を学んでいこうと、ブロフ(BLOF)理論を勉強した栽培技術を持っていらっしゃる方なのですが、そこからもドリフトでネオニコ系農薬が検出されました。青森県は大産地なので、近隣の農家が機械を使って撒くときに霧になって農薬が飛んでくるのです。これを周囲から絶対に飛んでこないように防ぐことは無理ですよね。地域ごと変えていくしかありません。そのためにはやはり買う人が増える必要があります。

私たちもまだ個々の産地で生産したものの全量を買い支えることはできていませんので、連携して広げないといけないということで、取り組みを進めているところです。リンゴにはいろいろな病気や虫の被害があるのですが、強い農薬であるネオニコを排除することで、そうした被害が出てくる割合も高くなります[p.8]。けれども、私たちは何を基準に選んでいくのでしょうか。やはり考える消費者を増やしていくしかないと思っています。

生協ネットワーク21での連携と取り組み

買い支える人を増やしていくために、小さな生協の集まりである生協ネットワーク21では、ネオニコ排除、国産オーガニック推進を共通テーマにしています[p.9]。加盟生協のひとつである「あいコープみやぎ」は、コープ自然派よりも一歩先にネオニコフリーのリンゴに取り組んでいる生協です。ネットワーク生協でネオニコフリーマークを採用している生協は4つほどですが、これを増やしていくために一緒に勉強会を開催したり、消費者に知ってもらうためのツールを作ったりを、abtの助成を使ってやっています。それぞれの自主財源からネットワークで共通で使う予算まで確保するのは大変ですから、abtの助成は本当に助かっています。

生協ネットワーク21での去年の取り組み例を紹介すると、コロナ禍で連携オンライン学習会の開催が進みました[p.10]。ネオニコ系農薬の子どもたちへの影響について平久美子さん、哺乳類への脳神経への影響と毒性評価について星信彦さんの講座を開催。そして、ネオニコフリーの栽培技術について農家さんが学ぶと同時に消費者が知ることも大切ですので、小祝政明さんによる有機栽培講座も行ないました。それぞれ毎回1,000名近くの方が参加してくださいました。コープ自然派だけでは、ここまで多くの方の参加は無理でしたので、やはり連携することは本当に大事だと思いました。

そのほか、一番効果があるのはスマホで気軽にみなさんに見ていただける動画だろうということで、ネオニコフリーの学習動画も制作しています[p.11]。2019年にインタビュービデオ、それからアニメビデオも作りました。このアニメビデオが多くの方に支持されて、YouTubeで18万回もの再生がありました。やっぱり関心を持つ方が増えているのではないかと思います。

米から始めるオーガニックの取り組み

ここからは、コープ自然派のオーガニックを広げる取り組みを簡単に説明させていただきます。まずは米です。主食ですし面積も広いので、米から変えていくことで水系を守っていくことが原点だと思っています。このあと西田さんに詳しく話していただけると思いますが、生協と農協が連携することで地域を変えていこうという取り組みがあります。JA東とくしまでは「ネオニコフリー宣言」をされて、地域の田んぼをまるごと無農薬に変えていきたいと取り組んでおられます[p.12]。地域で有機農業者を増やすことが大事ですので、「有機の学校」を作る以外にも、各生協でも農水省の補助事業を取るなどして有機農業推進協議会を立ち上げ、地域の農家さんといっしょに有機栽培技術講座を行っています[p.13]。

また、オーガニック市場を広げる一番大きな課題と言われているのが小麦です。日本では有機小麦栽培は無理だと言われてきましたが、国産有機小麦1,000トンのめどが立ってきまして、バリューチェーンづくりに取り組んでいます[p.14]。イオンさん、JA全農さんにも入ってもらい、コープ自然派を中心にしたコンソーシアムが動き始めるところまできています。また、国産有機原料の使い先を広げるために生協でPB(プライベートブランド)を開発するほか、流通コストを抑えるための独自物流、共同物流などもがんばっています。そして、大切なのが「オーガニック給食」です[p.15]。各地域から変えていこうということで、オーガニック給食の活動には本当に力を入れています。これは、いまから動き出すところですが、農福連携を通じて「有機農業でしあわせに生きていく」社会づくりも目指しています。

「選べるなら選ぶ」消費者はたくさんいる

最後になりますが、「選べるなら選ぶ」という消費者は本当にたくさんいらっしゃると思います。一般のお店が生産履歴をたどって調べるのは大変なことかもしれませんが、自主認証マークを使って「見える化」していくことで、消費者は必ず応援してくれます。生協のネットワークももちろんですが、地域でいろいろなネットワークを広げていき、まずはネオニコ排除が比較的しやすい米から、ネオニコフリーそしてオーガニックを目指していく道筋もいいのではないかと思います[p.16]

【講演3】西田聖(JA東とくしま・参与)

「それぞれの立場からオーガニック市場を拡大するために(2)米作り農業と農薬」

プロフィール)

西田聖(にしだ・せい/JA東とくしま・参与)

29才で地元農協職員となり、以来 30年にわたって農業者の営農支援を行なう。2010年に小祝政明氏のBLOF(ブロフ)理論に出会い、氏の言う通りに水稲を栽培したところ、多収穫、かつ高食味で、無農薬栽培ができたので、地域の農業者にその栽培方法を勧めてきた。

「買ってもらえる米」から有機栽培へ

「JA東とくしま」で農協職員を30年余りやっています。普段はほとんどが農家さんとの話し合いです。最近、有機栽培をやりだしてからは、あちこちに出向いてお話しする機会も増えてきましたが、どこに行っても米の栽培技術論ばかりをお話ししています。今日はネオニコ系農薬がテーマということなので、うまく話せるかわかりませんが、よろしくお願いいたします。もう少し自己紹介させてもらうと、さきほど辰巳さんのお話にも出てきました小祝政明さんという有機栽培のブロフ理論※1を打ち出した方に、私は13年ほど前に出会いました。それまでは慣行農業をやっていましたが、小祝さんに巡り会って有機栽培に転換していったということです。

最初から有機栽培ということで入ったわけではなくて、1995年度からGATT(関税貿易一般協定)ウルグアイ・ラウンドの結果、無関税のミニマムアクセス米※2の輸入が始まることになり、そのうち米価が一俵あたり5,000円くらいになるだろうと言われ始めたころだったのです。2000年に入ってから現実に米価が下がっていきました。農協職員として米価の下落を止めることはできませんが、下落に対抗できるような付加価値がある米作りで米価の底支えをできないか。そう考えたときに、「買ってもらえる米」「売れる米」が有機米だったわけです。コープ自然派さんに買い支えていただく代わりに、栽培方法など組合員さんの要望にこたえる形で米作りに入っていったのが実際でした。

※1:小祝政明さんの提唱するBio Logical Farming(生態系調和型農業)理論。植物の根から吸収するアミノ酸の供給、土壌分析によるミネラルバランスの調整、土壌の団粒化を図ることを特徴とする農法。

※2:ウルグアイ・ラウンド以降に定められた実質的な輸入義務によって、政府が海外から買い取っている一定量の輸入米。

カメムシの食害で米価に大きな差が生まれる

まずは今回のテーマであるネオニコ系農薬が、農業の現場でどういう形で使われているかをお話ししながら進めたいと思います。カメムシは稲穂、籾を吸汁する虫ですが、カメムシが籾を吸汁すると米の価格に大きく影響します。カメムシが吸汁すると、精米した時に白米のなかに黒い線の入った粒(着色粒)が見受けられます。検査基準上、この着色粒が直径16センチほどの黒い皿(カルトン)のなかに0.1%よりも混入していると2等米に下がります。2等米になると1等米と比較したときに、価格が30キロで500円下落、3等米だと1300円の下落になります。

着色粒が0.1%以下でやっと1等米に合格しますが、それはカルトン皿の中の米粒の数でいうと1等米は大体1粒です。2等米は3粒、3等米は7粒というレベルで検査基準上の格付けが変わって、価格差を生むことになるわけですよね。1等米と2等米の価格差は、一反の場合で7,500円、1ヘクタールで75,000円、10ヘクタールで75万円の下落と、面積が大きくなるほど収益に大きく影響してきます[p.2]。それはすべてカメムシによる食害です。

ネオニコ系農薬が重宝されてきた理由

ネオニコ系農薬ができる前も、カメムシ防除の農薬はありました。スライドに触殺性農薬と浸透移行性農薬という2つを並べていますが[p.3]、ネオニコができる前までは触殺性農薬を使っていました。カメムシが発生する時期に、飛んでいる虫に薬剤を散布して殺すものです。ただし、飛んでいる虫にかからなければ効かない薬です。これを使っていたころは散布する機械が必要で、ひとりではできないので2人でよくやっていました。労力的にも大変でしたし、作業者が農薬を吸引する危険もありました。その後、2000年代にネオニコ系農薬が出てきました。これは箱処理剤ということで、田植えのときに苗箱にひと箱あたり50グラムくらい散布して田植えをしたら、あとは労力も要らないし、散布する機械も要りません。これが、ネオニコ系農薬が重宝される理由になるわけです。

カメムシの行動パターンは穂が出る時期が基準になります。我々のところでは、田植えは4月中旬頃なので、穂が出る時期はそれから約90日後です。つまり7月中旬くらいに出穂します。その1カ月ほど前からカメムシは圃場に侵入して穂が出るのを待ちます。その間に何を食べているのかというと、稲の茎から養分、水分を吸汁しています。そして出穂後は、籾の乳熟期に吸汁します。玄米になる前に出穂してから20日間くらいは籾のなかに乳のような物質があるのですが、この時期はその液体を吸汁するのです。そういうカメムシの生活があります[p.4]。

さっき言いましたように田植え時にネオニコ系農薬での箱処理をやると、乳熟期以前の6月中下旬あたりにカメムシが茎から養水分を吸っているときに効果があり、そこでカメムシが死ぬか、あるいは別の田んぼに移動するということです。乳熟期までの残効性※3を我々は確認していませんが、農薬メーカーさんが言うところでは90日の残効はほぼあるということです。そのあと残効はなくなると言われていたので、農家はみな安心して使っていたのです。

ネオニコ系農薬も除草剤も要らない栽培技術

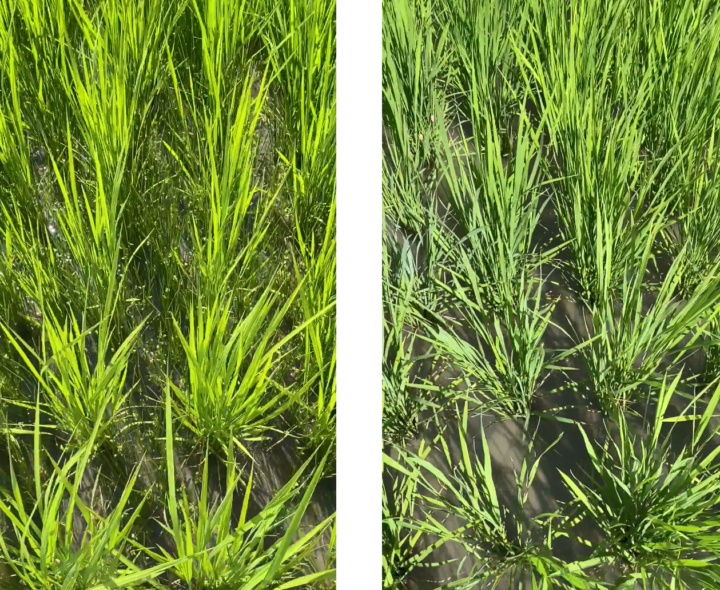

いま我々がやっているネオニコ系農薬を使わない有機栽培技術では、小祝さんが提唱されているブロフ理論を使って、カメムシが鋭い針を刺して稲から吸汁できないような植物体を作っています。そうすれば、箱処理剤を使わなくてもカメムシの防除ができるのです。それを我々は現場で実践、また実証もしています。私の下手な話よりも、動画を見ていただくとわかるかと思います。

動画のなかで稲を割っていますが、普通はこのようにバキッと笹を割るみたいな音で稲が割れることはありません。これは、笹のように食物繊維(セルロース)がとても発達しているからで、カメムシが針を刺して吸汁しにくい植物体になっています。こういう植物体が作れる技術がすでに確立されているのです。

雑草がいっぱい生えていますが、これはブロフ理論に取り組んでまだ1年目の田んぼです。この田んぼの向かい側には、取り組み5年目の田んぼがありますが、全く雑草が生えていません。この5年目の田んぼは、この年に初めて除草剤をやめました。最初に映した田んぼは取り組みから1年経ってから除草剤をやめてみたのですが、御覧の通り失敗しました。しかし、まる4年経過して5年目に突入した田んぼでは、除草剤を使わなくても抑草が大成功しています。これもブロフ理論に基づいていて、詳しい説明をすると時間がかかりますが、秋の間に我々がマニュアル化しているいろいろな作業を適宜やることで、やがて除草剤が不要になることが実証されています。

※3残効性:植物内に殺虫成分が留まって効力を保つこと。

【ディスカッション+質疑応答】(モデレーター:abt代表理事・星川淳)

有機農業の取組面積25%をどう実現するのか

星川:徳江さん、辰巳さん、西田さん、ありがとうございました。それぞれの現場感たっぷりの大変刺激に富んだお話でした。最初に、いまお話を聞いているなかで「このへんは、どうなのだろう」と思ったことを、いくつか私からお話ししたいと思います。

最初は、やはり徳江さんも唐突と言われていたみどりの食料システム戦略ですが、法律になりました。現状では、日本では有機JAS認証をとった有機の耕地面積は0.3%くらい。いまは0.5%くらいになっているのでしょうか? いずれにしても、まだものすごく少ないわけです。2050年まで、もう30年ありません。いままで日本では難しいとさかんに言ってきた有機への転換をどうやって25%にするのか。しかも、その25%はEUと比べたら20年遅れで、環境のいろいろな要素を考えると25%でも足りないのではと言われているのですが、それを現実的にどうやって進めるのか、EUやその他進んでいる国とのギャップをどう埋めていくのか、あるいは日本独自で本当に思い切って進めていく方法が何かあるのか、というようなことです。

また、これは徳江さんなどもすでに関わっていらっしゃると思いますが、これからオーガニックビレッジのように地域ぐるみの取り組みが進んでいくという予測ですよね。そのときに気になるのは、日本人はどうしても「それは一足飛びには無理だよ」「じゃあ、段階的にやろうよ」と話になりそうな気がすることです。段階的に進めていくときに、「いまは慣行農法で農薬をたくさん使っているから、次は減農薬栽培でやろう」という話になってしまうと気をつけなくてはいけない。この減農薬栽培がくせもので、現状では減農薬栽培にはネオニコ系農薬が使われやすいからです。そこには、ネオニコ系農薬は効き目が長くて効果的なので、使う回数が少なくて済むということがあります。それをどうやって避けていけるでしょうか。

もうひとつ、徳江さん、辰巳さん双方の立場からお話を聞いていると、やはりこれから大きく変えていくためには、「需要も束ね、供給も束ねる」という工夫が鍵なのだろうという気がします。それぞれ努力されていますし、試行錯誤されてきて成功例もあるのでしょうけれど、これからもっとそれをやろうという人に対して、需要と供給を束ねるヒントが何かあるのかをお聞かせください。

あと、これは辰巳さんに個別な質問です。私自身は九州の屋久島に住んでいるので、グリーンコープに属しています。実は屋久島にグリーンコープを呼び込んだのは私たちなのですが、本部に電話をかけて「ネオニコのことを聞きたい」と連絡してもなしのつぶてだったのが、去年の年初からいきなりカタログにネオニコ不使用、ネオニコ削減中というマークが、ものすごい量で入っていました。ここには何かコープ自然派や生協ネットワーク21の影響があったのでしょうか。

最後に、私自身の立場から言うと、みどりの食料システム戦略法にはバイオテクノロジー側からのアプローチが強くあって、ゲノム編集やRNA農薬などの開発への期待がはっきりと書いてあるので、そこは気をつけなくてはいけないと思っています。

以上のようなことを話のタネとして出しましたが、お互いのお話を聞かれての質問やコメントがあれば、そこから入っていきましょうか。よろしくお願いします。

有機水田に切り替える技術はすでにある

徳江:いま整理していただいたなかで、現実論として25%や100万ヘクタールという目標達成は可能かについてですが、たとえば日本の農地の54%は水田なんですね。半分以上が水田、つまり米です。その米の25%を有機に切り替えると、計算上は面積的には60万ヘクタールになります。ですから、その目標を達成するにはJAがどう動くかが肝になると思います。

「よし、25%を有機にするぞ」となった場合、米の有機化技術は結構進んできています。つい先週ですが、民間稲作研究所、自然農法センター、ブロフ理論、秀明自然農法ネットワークなど、さまざまなところが集まって有機農業技術の紹介をするフォーラムがありました。つまり、もう技術的には不可能ではありません。これにさらにアイガモロボや、除草を省力化するような田植え機など、機械部分での開発もある程度見えてきています。ですから、こうした技術を標準化していくことは、そんなに時間もかからずに可能になってくると思います。あとは「やる気」です。農水省が本気でJAを引っぱっていけるのか、あるいはマーケットがそっちの方向に動く構造をどう作るかということなので、私はそんなに悲観的にはとらえていないです。

それから、いままさにコープ自然派が取り組んでいる大豆や小麦などの穀物系ですよね。遊休農地化している土地の活用などを含めて、そういう輪作体系をどうするか。輪作のなかで米と麦と大豆みたいな動かし方もあるわけです。緑肥を中心にした栽培方法にチャレンジしている生産者も結構いるので、そういうなかでの穀物を加えた栽培も可能になってきます。そう考えていくと、日本の農業技術は結構いけると私は思っています。あとは本当に農水省のやる気です。それと、とにかくJAが流れを作れるかだと思いますね。

高齢化・農地集積のなか、どう米価を見合わせていくのか

星川:ありがとうございます。西田さん、まさにいま実践中の農協としての実感はどうでしょうか?

西田:いま農地集積がだんだん進んでいて、担い手さんの数は全然足りていないのですが、耕作放棄地を作らないように地域の担い手でカバーしていこうと頑張っているところなんですね。ただ、全国的に圃場整備や高効率的な水田整備といったインフラが整っているかというと全然そんなことはなくて、地方の山間にいくと条件不利地がいっぱいあります。それでも我々は担い手さんたちに、なんとか頑張ってやってもらっているのですが、目の前にある現実としては米価がまったく見合っていないということがあります。それでは受けられるわけがないので、無農薬・有機栽培等々で付加価値をつけて米価を上げて対応していただきたいとお願いして、なんとかそれが無農薬化にもつながっているところがあります。しかし、やはり集約面積が大きくなればなるほど、除草機を入れるにしても作業的な面で何もかもが負担になっていくわけですね。

私が先ほど紹介したかったのは、最初は除草剤を使いながらですが、3年後、4年後、うまくいけば5年後には除草剤を手放しても、ずっと再現性を保っていけるという技術です。それを維持するために主に鶏糞を使っているのですが、我々の地元では「阿波尾鶏」という地鶏の産業が大きくて、そこから出てくる廃棄物が問題にもなっています。その鶏糞を再利用して資源を循環させながら、なおかつ農薬排除にもつなげていく技術がほぼ確立できたので、これを進めていきたいと思っています。

少し話を元に戻しますと、農地集積や高齢化と言われていますが、それを誰かが担っていくためには、どう効率化させるのか、どう収益を見合わせていくのかにかかっています。もうひとつは徳江さんがおっしゃる通り、この70年間に国は農薬・化学肥料を使って指導してきましたが、これからは有機栽培という指導に切り替えればいいだけだと私は思っています。やはり国がやったことは、国が最後まで責任をとって解消すべきです。我々民間だけの努力で25%を達成させるのは不可能だと思うので、国が本当に防衛費と同じレベルで国防としてやるべきだと思います。

星川:西田さんに追加で質問なのですが、同じ地域の上流でネオニコ系農薬を使っているところがあると、下流の地域が汚染されると思うのですが、そこはどう工夫されているのでしょうか?

西田:そうですね。私のところは上勝町といって、葉っぱビジネスで有名になったところで、いまはゼロウエイストで全国的に名が知られている場所ですが、いくらごみをゼロにしても田んぼにネオニコが降ってたら意味ないでしょ、と言って山のなかにも農業指導に入っています。星川さんが言われたように、川下に影響しないように頑張ってくださいねという話はしています。

学校給食をオーガニックに変えるところから

星川:辰巳さん、ここまで聞かれていかがでしょうか?

辰巳:25%に関しては、実際に農家さんたちの様子を見ていると「できないはずがない」とずっと思っています。慣行農家も含めて、農家さんはみなさん技術を持っていらっしゃるからです。これがきちんと評価されるということになれば、1年、2年という単位ではないかもしれないですが、勉強されて必ず変わるだろうと思います。

私が思うのは、まずは農業指導員の方にがっちり勉強してもらうのが早い道ではないでしょうか。あとは学校給食もそうですが、消費者がどう農業を知るかが肝だと思います。EUが発表した食料環境政策は「Farm to Fork(ファーム・トゥ・フォーク)戦略」と言われていますが、学校給食が一番わかりやすくて、みんなが良くしたいと思っているものですよね。実際にやろうとすると、いままでのルーティンを変えるのが大変だったりもするのですが、でも変えられるんです。農家だけではなかなか動かなくても、消費者、保護者、議員さんと一緒に進めていけばいい。市長をはじめ、みなさんがオーガニックの学校給食を実現したいと思っています。

いまマスメディアでも、腸内環境と土との関係みたいなものを取り上げていますが、頭から入ってもストンと落ちてきません。農業体験でもプランターでもいいから農業を実際に自分でやってみることで、内なる環境も外なる環境も一緒だということがわかる人が増えていくのではないかと思います。とにかく買うことで農業は進むので、その入口としても学校給食は大きなものです。予算確保が問題になるかもしれませんが、どこにお金をかけるのかを決めるのは市民ですよね。農業予算と有機物資源をどう使っていくのかが、これから私たちの一番大きな課題でもあると思います。

星川:給食というのは、さっき言った「需要を束ね、供給を束ねる」ことのいい練習台になる感じがしますね。ありがとうございます。

徳江さんに質問なのですが、EUの「ファーム・トゥ・フォーク戦略」のなかで一番感銘を受けたのは、トランジションという慣行から有機に代わっていくところが大事で、そこを支援すると明確に法律に書き込んであることでした。それだけでなく、国際的にもトランジションに対する支援の同盟が必要であると書いてあります。たしかに軍事同盟ばかりに血道を上げてないで、そういう有機へのトランジションの世界的な連携が必要だと思うのですが、日本のみどりの食料システム戦略の法律においては、トランジションへの支援や補助金などは十分に整っているのでしょうか?

徳江:全然十分ではありませんが、ある程度動き出してはいます。一応農水省と話していると、これからそのあたりも少し充実させていく動きにはなるかなと感じています。たとえば環境保全型農業直接支払交付金なども、有機には価格的に有利にするといった形での動き方は当然出てくるでしょうし、もっとそうしたことを要求すればいいと思います。

ただ、「徐々に有機に変えていく」というのは、実はなかなか難しいんですね。たとえばJAなどが段階論を組んで、技術研修も含めてきちんと引っ張り上げていくような仕組みがあれば可能だと思うのですが、一軒の農家が段階論で有機にいくというのは難しいのではないかと思っています。有機に変わるときは変わる。そういうやり方で、あとはそれをみんなで支えていく仕組みが必要です。

みどりの食料システム戦略の実効力は?

星川:一気にジャンプしたほうがやりやすいということですね。なるほど、わかりました。そろそろ時間が迫ってきたので、最後に参加者からの質問をひとつ取り上げたいと思います。「有機JAS認証と有機農業推進法と、みどりの食料システム戦略などの法律では、有機農業の定義や使える農薬について一貫しているのか、どうなのか。私たちの目指すものと同じものか」という質問です。

これは事前の打ち合わせで徳江さんがおっしゃっていた内容と通じるかもしれませんが、たとえばエコファーマーなど、さまざまな制度が散らばっている感じがあるのですが、それが今回の法律でどうなるのかというご質問だと思います。

徳江:ひとつ言うと、たとえば有機農業推進法は議員立法なんですね。このときはいろいろな市民団体が原案を作り、それを事務局が点検するというやりとりを経て法律ができました。だから市民立法とも言えます。我々からすれば、そういう法律の作り方が初めてできたことを非常に喜んでいたわけです。しかし、数年前に農水省の官僚と話していたら、議員立法はあまり効果がないという言い方をされたんです。

一方で、内閣立法の場合は各省庁が発案などをするわけです。そうすると自分たちで作って閣議決定された法律だから、気合いの入り方も違うし実効力がより出てくるのだそうです。もちろん本来は、議員立法と内閣立法で差があってはいけないのですが、実際そうらしいということです。そういう意味では今回、みどりの食料システム戦略ができ、法律ができ、方針ができて、各県、各市町村におりていく。そこからオーガニックビレッジの取り組みが出てくるという動きを見ていると、有機農業推進法のときとは明らかに違います。我々はそれをあまり否定するのではなく、もう方針として出ているわけだから、逆に「これを達成するためにどうするの?」「我々はこうして協力するから予算化して」といったやりとりをどんどんすることが可能になってきていると言えます。

いま私は「日本オーガニック会議」というものに力をいれていますが、どんどん政策提言をしていけるような若手の人たちも各団体から参加して、意見をまとめながら農水省と定期的に話し合いを進めていく場づくりをやっています。こういうことが実際に効いてきているし、動いていくという感触を得ています。たとえば、議員とも話し合いながら国会質問などで、まず農水省の食堂から率先してオーガニックのメニューを作るべきではないかと投げかけたところ、これが実現しました。しかも、環境省や文科省の食堂にも広がりつつあります。法律ができたことで、そういうことが実現できるようになっている部分もあるので、あまり悲観的にならないようにしたいと思います。

星川:今日は、ありがとうございました。これでディスカッションを終わりたいと思います。

【全体総括のコメント・まとめ】安田節子(abt理事、食政策センター・ビジョン21代表)

いまこそ国内自給・有機への転換が迫られている

安田:みなさま、ありがとうございました。いまの情勢を考えてみますと、コロナのパンデミックやウクライナ問題、円安といった状況のなかで、慣行農業においては資材の高騰、化学肥料が手に入らない、ガソリン代の高騰といった問題がいろいろ起きています。そして、輸入穀物も高騰しています。まさに今こそ国内で自給することが非常に大事になってきていて、それは多くの方々も認識されていることだと思います。

もう一つ、日本の農薬多使用の問題があります。日本は世界の流れに背を向けて、ものすごくたくさんの農薬を、残留基準値も緩めながら使いまくってきました。そういうなかで、先ほど徳江さんのお話にも出ていましたが、文科省調査では発達障害の子どもが8.8%もいることがわかっています。ずっと増え続けてきているわけですよね。なんとかしなくてはいけないところに来ていると思います。

EUの「ファーム・トゥ・フォーク戦略」、つまり農場から食卓までという戦略では、農薬を減らすという目標も一応掲げていますが、そこにある思想は「脱農薬」です。農薬を使用しない世界に転換しなければ、もう間に合わないところに来ているということです。ネオニコが悪いとかグリホサートが悪いとか言って、それをやめればいいのかというと、結局それに代わる代替農薬が出てきてしまってはもぐら叩きと同じことです。またしばらくすれば、地球環境、さまざまな生物、そして人間の子どもたちの未来に対して有害であることがわかってきて、きりがないわけですよね。戦後に使い始めた農薬・化学肥料に依存するのではない農業、つまり有機農業・オーガニックへの転換を迫られていることをまず認識したいと思います。

日本の農業・農薬の問題を知らせていくこと

辰巳さんのお話は非常に示唆に富んでいました。コープ自然派、生協ネットワーク21のみなさんが、まずは学習会で消費者と生産者が共に学んで農薬の問題認識を共有して、そして生協が買い上げていくという取り組みを進めていらっしゃいます。西田さんのお話にありましたカメムシ斑点米ですが、これこそが私たち日本人がネオニコを常時摂取している元凶なわけです。1,000粒に1粒という非常に厳しいカメムシの斑点米の基準があり、それによって等級が下がっていく。そのために農協も「目指せ! 1等米」といったポスターを貼って、農家に農薬を使わせることが続いてきたわけです。

でも、考えてみれば日本は米が余って米価が暴落しているなかでも、年間77万トンという膨大な量のミニマムアクセス米を輸入し続けるという非常にばかげた、アメリカ隷属とでもいう農政をやってきています。しかも、この着色粒の基準は、国産の一等米では0.1%ですけれど、輸入米の場合には1%です。つまり日本の10倍も基準が緩いのです。これが国際流通する米の基準なんですね。日本の農家にだけ厳しすぎる斑点米の基準を作って、農薬、とくに問題になっているネオニコ系農薬を使わせているのです。こういう問題を広く知らせていって、私たちは農薬残留のない有機米を食べていくんだ、と切り替えていく必要があります。

まずは小中学校給食に使う米から有機へ

では、どうやったら有機に転換できるかというところですが、それはみなさんも認識を共通されているように、オーガニック給食への転換だと思います。まずは辰巳さんがおっしゃったように、日本の耕地面積を多く占め、しかも有機農業の技術が確立されている水田から、有機への転換をしていく。みどりの食料システム戦略のなかで、日本全国で完全に有機水田に変えてもらいたいと思っています。それまでの間に、せめて学校給食に使う米は先に有機にしてほしい。

全国小中学生950万人分の給食に使うお米を100%有機米で供給するのは、日本の田んぼの面積の2%を有機にすれば可能だという試算が出ているそうです。たったの2%を全部有機米に変えるだけです。すでに技術もありますし、JAや生協、自治体、いろいろな学校給食関係者、栄養士といった、多くの人たちの連携を地域の有機米を中心に作っていけばいいと思います。そして、地元のお米が有機になれば、その技術をマスターした生産者が有機で野菜も作るようになり、果菜類から果実へと少しずつステップアップしていくことができる。コープ自然派さんは、まさに望ましいステップを踏んでいらっしゃると思いました。

あとひとつ付け加えたいことは、日本で認めている減農薬、減化学肥料の特別栽培認証作物の問題です。これは農薬を減らしていけば、いずれ有機になるだろうという期待を抱かせるものだったのかもしれませんが、農薬使用を前提としている限りは有機にはなれません。有機農業というのは、農薬や化学肥料の使用を必要としない農法なんですね。まったく思想的に違うものです。たとえば韓国では、親環境農作物というのがあり、そこには有機農作物と転換期間中の有機農作物のもの、減農薬・減化学肥料農作物と3種類が含まれていたのですが、この減農薬・減化学肥料――日本でいう特別栽培農産物――は水準が低いということで、2009年にこれを親環境農作物から外した経緯があります。さっき徳江さんも段階的にやるものではないとおっしゃっていましたが、段階的に減らしていって最後に有機になるのかどうかは大いに疑問で、やはり一気に有機に変える必要があると思っています。

「オーガニックビレッジ」で地域全体から変わる

私がみどりの食料システム戦略で評価しているのは、地域全体を変えようというオーガニックビレッジ構想です。これは大いにやっていってほしい。やはり地域全体でやらないといけないですよね。地域のなかで農薬を使っているところと使っていないところがあると、どうしても土や空気や水を通して、有機でやっているところも農薬に汚染されてしまいます。まさに地域全体が変わらないといけません。そういう意味では、このオーガニックビレッジによって地域で点から面に有機の面積を広げていくことができます。

そして、地域の学校給食を有機に転換し、自治体が公共調達として有機農産物を買い上げる保証がされれば、これは非常に大きなバックアップになります。ですから、有機への転換の鍵は給食だろうと私は思います。有機でかつ無償の給食ですね。やはり費用については公費負担でやるべきだと思います。全国でオーガニック給食を実現にする費用はわずか5000億円程度ということですから、ぜひとも国会で予算化を実現してもらい、そこから日本を一気に有機に変えていく。そのステップとして、まず水田をせめて2%は有機化することに、すぐに取り組んでほしい。日本は農薬を使いまくってきましたけれど、いまはまさに有機への転換のチャンスだろうと思います。

今日は大変有意義なお話を伺うことができました。ゲストのみなさん、ありがとうございました。