| 【開会あいさつ】 | 星川淳/アクト・ビヨンド・トラスト(abt)代表理事 |

| 【講演1】 | 「住んでわかった韓国の脱原発運動と気候正義運動の魅力」 高野聡さん/認定NPO原子力資料情報室・ソウル大学環境大学院博士課程修了 |

| 【講演2】 | 「韓国と台湾における脱原発運動と気候正義運動に触れてみて、今、日本の市民活動に思うこと」 川﨑彩子さん/認定NPO原子力資料情報室・若者気候訴訟の原告 |

| 【講演3】 | 「韓国の気候正義運動が教えてくれた誰もが運動のアクターになるための方法」 渡辺あこさん/Ilpen(일팬) Solidarity Club |

| 【ディスカッション】 | 「東アジアが脱原発の歩みを進めるために、市民に求められていることとは何か」 |

| 【質疑応答】 |

原発事故から14年が経過した現在、日本では十分な国民的議論を経ないまま、気候変動対策の文脈で原発回帰の動きが進みつつあります。気候変動対策や原発政策のあり方について考える際、台湾や韓国をはじめとする東アジアの市民社会から学ぶことは少なくありません。

韓国の脱原発運動を含む市民活動に精通する高野聡さん、ノーニュークス・アジア・フォーラム(NNAF)が韓国や台湾で開催した「東アジア脱原発青年交流会」に参加した川﨑彩子さん、渡辺あこさんをゲストに、原発に頼らず気候変動対策を進めるために、私たち市民にできること、やるべきことなどについて考えました。

【開会あいさつ】星川淳/一般社団法人アクト・ビヨンド・トラスト代表理事

星川:今日お集まりの皆さんならご存知の通り、日本の原子力政策は大変残念な状態です。僕から見るとですが、ほぼ最悪と言ってもいいぐらい何もかもダメダメです。GX(グリーン・トランスフォーメーション)という政府ぐるみのグリーンウォッシュで、むしろ原発推進に逆戻りしていること。根強い核武装願望のためにまったく先行きの見えないプルトニウム再処理政策を止めないこと。そして、東京電力福島第一原発(フクイチ)事故のALPS処理汚染水を海洋放出していること。同じくフクイチ事故由来の汚染土を全国にばらまこうとしていること……などなど、もう数えきれないぐらいです。3・11直後こそ、脱原発の民意が社会的な総意になりかけたにもかかわらず、ほとぼりが冷めると、とにかく間違った選択を積み重ねて現在に至ります。

僕自身は、1986年のチェルノブイリ事故以来、脱原発をライフワークの一つにしてきた人間です。ですから、今日のゲストのお話の一つの舞台になる「ノーニュークス・アジア・フォーラム(NNAF)」の活動にも初期から注目してきました。なかなか実際の参加はできなかったのですけれども、ニュースレターはずっと愛読してきました。僕の目で見ると、気候変動対策を含めて日本のエネルギー政策全体が先ほど言ったような誤った「原発優先」のために歪んでいます。一つの社会として注ぎ込めるお金も人も技術も限られていますから、それを無理やり原子力に向けてしまうと、たとえば再生可能エネルギーのような別の選択肢はどうしても伸びません。

こうして、京都議定書を生み出した国なのに、気候変動対策は後ろ向き。かつてはソーラーパネル生産で世界のトップを走っていたのに、いまや再生可能エネルギーの研究開発も社会実装も周回遅れ、3周ぐらい遅れているのではないかという有様です。今回の参院選もそうでしたが、国政選挙で気候変動対策が争点にもならない国なんて、G7どころかG20でも珍しいかもしれません。

と、嘆いていても始まりませんよね。今日はその意味で、主に東アジアの中でも、台湾、韓国、日本の市民社会が手を携えて、気候カオスを抑え、温暖化への公正な適応策も進めながら脱原発を実現することができるかを、3人のフレッシュなゲストと一緒に考える貴重な機会です。市民社会の辞書に「あきらめ」という言葉はありません。今日の対話で何が学べるか僕自身も楽しみにしています。よろしくお願いします。

【ゲストの自己紹介】

高野聡:NPO法人原子力資料情報室で活動している高野と申します。私は韓国に2010年3月に渡って、そのあと11年間という長い期間を過ごしました。韓国に渡ったちょうど1年後に福島第一原発事故が起き、それを契機に原発問題に関心を持ちました。韓国にも原発があり、その頃から脱原発運動も盛り上がってきたというところで、韓国の脱原発団体「エネルギー正義行動」で3年間活動をします。

その後、韓国で大学院に進学して、博士号は取得していないのですが博士課程を修了しています。その間に、写真[高野資料p.2]のように青瓦台・大統領府の前で韓国市民と一緒にスタンディング・アクションもしました。今日は脱原発・気候正義の話が中心ですけれども、韓国に11年いる間には、セウォル号沈没事故の抗議デモにも参加し、警察が催涙液を散布するような劇的な運動現場にもいました。そういう形で私が11年間体験してきたことを中心に、今日はお話ししていきたいと思います。

私は日本に帰ったあと、2022年2月から原発反対の民間研究機関である原子力情報資料情報室で活動をして3年以上が経ちました。もちろん韓国との交流も定期的に続けてきて、ここ[高野資料p.2]に去年12月に韓国に行ったときの写真がありますが、脱原発や気候正義、脱成長といったことを韓国の人たちといまでも一緒に話し合ったりしています。

*

川﨑彩子:はじめまして。川﨑彩子と申します。私はいま東京で活動しているのですが、北海道伊達市で育ちました。

2021年春、私が大学2年生のときから現在に至るまで、気候正義を求める若者中心の運動「Fridays For Future(フライデーズ・フォー・フューチャー)」のメンバーとして東京で活動してきました。2024年8月からは若者気候訴訟の原告としても活動しています。今日は話しませんが、韓国でも気候訴訟が一部違憲として認められて昨年勝訴した例があり、気候訴訟でも韓国や台湾との連携があります。

気候正義を考えるなかで、気候変動のことだけではなく原子力の問題も本当に重要な課題だという気持ちがあり、今年4月からは原子力資料情報室のスタッフとして活動しています。

*

渡辺あこ:発表のなかで自己紹介をする時間があるので、ざっくりとだけお話しします。私はインスタグラムを中心に「イルペン」(=日本のK-POPファン)が、いまもこれからも「K-POP」を公正に愛し続けるには? をテーマに、「Ilpen (일팬) Solidarity Club(イルペン・ソリダリティ・クラブ)」というアカウントを運営しています。このアカウントでは、さまざまな「〇〇正義」に携わる問題について扱っています。

私自身の個人的な活動としては、今年5月に川﨑彩子さんとも一緒に、NNAFのメンバーとして台湾の脱原発をともに祝うために台湾に行ってきました。また、あとでお話しするのですが、「KPOP4PLANET(K4P)」というグローバルアクティビズム団体のほか、「Fridays For Future」にも参加者としてマーチやスタンディングに何度か参加をしています。

*

【発表】高野聡さん/認定NPO原子力資料情報室・ソウル大学環境大学院博士課程修了

「住んでわかった韓国の脱原発運動と気候正義運動の魅力」[PDF]

プロフィール)

横須賀市在住。2010年から11年間韓国で暮らす。2011年の福島第一原発事故で原発問題の深刻さに気づき、韓国で脱原発運動に加わる。2015年から韓国の大学院に進み、エネルギー政策や社会運動などを学ぶ。2022年2月から脱原発団体・原子力資料情報室に入り、主に核ごみ問題を担当している。同年4月には経済産業省の審議会である特定放射性廃棄物小委員会の委員にも就任した。現場との連帯を大切にし、北海道の寿都町などを定期的に訪れている。

26基の原発が稼働中の韓国

高野:私から最初に、韓国における脱原発と気候正義について実際に体験したり見聞きしたりしたことを中心に発表していきたいと思っております。脱原発と気候正義、それぞれの事例をお話したあと、日本の社会運動がどういうことを学べるのかという自分の考えを少し述べて終わりたいと思います[p.3]。

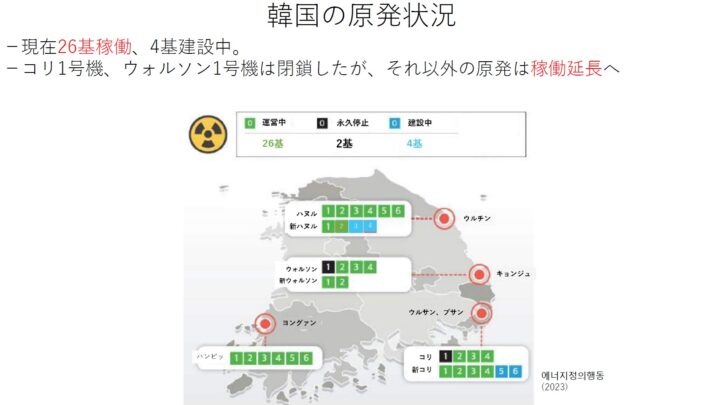

まず基礎知識として簡単に触れておきます。2023年度の数字ですが、韓国では原発の全電力に占める割合は30%です。再エネは8.4%でかなり少ないです。最近、電力に関する計画が決まったのですが、それによると38年度で原発約35%、再エネ約30%と再エネを伸ばす計画ですが、それでも再エネは30%程度で原発を維持していく形です。この計画によると今後、原発2基とSMRと呼ばれる小型の原発を一基建設するというような計画になっております[p.5]。

現在韓国には、狭い国土のなかに原発が26基も稼働していて4基建設中です[p.6]。文在寅政権のときは、古くなった原発の寿命延長はしない方針だったのですけれども、最近では寿命の延長稼働の方向になっています。韓国の温室効果ガス削減目標にも簡単に触れると、2018年度比で30年度までに温室効果ガス排出量を35%以上削減するという形になっております[p.7]。

脱原発運動の事例――ミリャンの高圧送電塔

まず脱原発運動について具体的な事例をお話しします。今日は一つの事例だけに限って、ミリャンの問題を具体的にお話ししたいと思うのですけれども、前提として福島第一原発事故によって韓国の脱原発運動は盛り上がりを見せるようになります[p.9]。それ以前は、李明博政権によるバリバリの原発推進、原発輸出成功もあって非常に脱原発運動は退潮していたのですけれども、福島第一原発事故によって息を吹きかえす形になり、全国ネットワーク組織などもでき、割と大きめの脱原発集会もできるようになりました。

そのようななかで起きたのが、このミリャンの高圧送電塔の問題だったんですね[p.10]。これは直接的な原発の問題ではないのですけれども、釜山の近くにコリ原発というのがあり、新コリ原発3、4、5、6号機が当時建設中でした。その原発からテグなどの大都市に効率よく電力を送るために高圧送電塔を建設予定でした。その送電塔が一番たくさん通るところがミリャンという地域でした。ミリャンは、いわゆる田舎というか農業が中心のまちでしたので、農作業への影響、生活の破壊、土地価格の下落、電磁波被害などを理由に、ミリャンの住民が非常に激しい反対運動を繰り広げます。

しかし残念ながら、なかなか注目を浴びずにいました。ミリャンの問題に一気に関心が集まったのが2012年1月です。ミリャンの住民のおじいさんが、世間が全然関心を持ってくれずどんどん送電塔が建てられてしまう危機に瀕して、絶望し焼身自殺してしまうことが起こりました。韓国では「殺身成仁」という言葉がありますが、自分の正しさ、仁義、そういうものを示すために身を賭すというような意味ですね。それがいいか悪いかは別として、それによって全国的に関心が集まりました。

ミリャンとどう連帯していったのか

では、具体的な闘いをどう繰り広げたのか、どう連帯していったのかを簡単にお話ししたいと思います。まず一つ、ミリャンへの連帯の仕方として「ミリャン希望バス」がありました[p.11]。これはその名の通り、全国各地からミリャンにバスに乗って結集していくというものです。2012年3月に第1回が出て、私も第1回に参加しましたけれども、それ以降も工事強行の噂などがあったときなど、定期的に開催されてきました。韓国は市民団体が分厚いので環境団体の全国ネットワークがあります。ですので、ソウルからだけではなく各地からミリャンに結集するためバスで安く行けます。寝袋や籠城テントに泊まれば宿代も不要なので、現場への連帯に比較的お金がかかりません。こういう運動が繰り広げられるのは、日本とちょっと違うところかなと思いました。

経済面だけではなく、実際の内容も非常に重要で、私は第1回の希望バスに乗って本当に驚きました。現場に行ってみると、ショベルカーに体をくくりつけている人がいるなど、非常に臨場感のある闘争現場でした。このあと少し紹介する被害証言もものすごくて、この問題を知らずにきたことへの良心の呵責、あるいは「ちゃんと人に伝えないと」という衝動を受けたことを覚えています。そうした本当に死に物狂いの一方で、ミリャンの住民から本当に温かいもてなしを受けたことも非常に印象的でした。

福島第一原発事故以降、大雑把に言えば「福島からの放射能が怖い」というところから韓国の脱原発運動が盛り上がったのですが、そこから国内の電力・原発問題へと認識が拡大していったと言えると思います。

共同身体感覚のなかで強まる結束

ミリャンの運動に対してどういう被害があったのかは、女性の身体に関わる暴力などの証言があるので、聞きたくない人は1分ぐらい音量をオフにしてほしいのですが、女性の体を失神してしまうほど殴打し、入院しても入院先にまだ脅迫しに来ます。韓国には雇われヤクザみたいな者がいるので、そういうような人たちが暴力を振るっています。先ほどショベルカーに体をくくりつけて抵抗する話をしましたが、それにもかかわらずガソリンをふりかけたり、ショベルカーを動かしたりというひどいこともしてきました。そういう本当に信じられないような証言を聞いて衝撃を受ける体験がありました[p.12]。

本当に生々しい、つらい証言なんですけれども、ミリャンの住民の孤独の慰労と緩和、たとえば肩を揉んだり、一緒に話したり泣いたり、飲んだり食べたり歩いたり、そういった共同身体感覚のなかで自然と、「私たちは闘っているんだ」という同志的結束が強まる感じを覚えました[p.13]。籠城テントに行く途中、工事現場の上に登っていくわけですが、たくさん汗もかいて疲れます。そうすると参加者が、「自分が有機栽培で作ったきゅうりをあげるよ」と。もらって食べるときゅうりの瑞々しい水分が全身に広がっていった、みたいな思い出もあります。

そういうなかで「センス・オブ・ジャスティス」、要するに不条理を許さない心構えが、非常に独特の雰囲気を持つ運動現場のなかで、自分のなかでも育まれた経験があります。また、社会的にも運動現場のこういう独特の雰囲気の中から伝播をしていくような経験をしたかなと思っています。

「センス・オブ・ジャスティス」と広がる連帯

ある種、リベラル左翼の弱点とも言えるかもしれないのですけど、口だけではいくらでもいろいろ言えると思うのですけれども、そういうものだけじゃなくて社会正義を集団的に表現・実践している感覚を覚えた運動現場でした。そういうところに参加すると、自然にセンス・オブ・ジャスティスが磨かれていくと言いましたけれども、そういう教育的効果をもたらす独特の雰囲気を持った運動現場がミリャンでもありましたし、ミリャン以外の運動現場でも、韓国のほうが日本よりも多いのかなというのが私の印象でした。

それ以外にも「農活(農村活動)」、簡単に言えば運動現場で農業している住民のお手伝いをするということですね[p.14]。原発やダムや問題などを抱える地域は農業などを生業にしている人が多いので、それと社会運動、反対運動がなかなか両立しにくいわけです。なので、主に若い人たち、学生さんや韓国にもいろいろある学生組織が企画して農業を手伝う。あるいは若い人たちだけでなく、環境団体や宗教団体なども企画して、一緒に汗をかきながら、一緒に食べつつ、住民からなぜ反対をしているのか、住民の率直な感情みたいなものを聞くことができるんですね。農活もかなり安い費用で、期間は短いと1泊2日、長いと1週間以上、1ヶ月近くみたいなものもあります。そういう形で、若い人たちが中心になって連帯の活動をすることもありました。それ以外にも、たとえば若い人が歌ったり踊ったり、運動現場でパフォーマンスをすることもあります[p.15]。

ミリャンのおじいさん、おばあさんが本当にすごいなと思うのは、自分たちが支援を受けるだけではなくて、別の運動現場にも出向いて連帯のメッセージを送るんです[p.16]。自分たちは国家権力、暴力の犠牲者だという意識から、同じような境遇にあえぐ他の闘争現場へ出向いて連帯の挨拶をする。p.16の写真は、当時セウォル号沈没事故の遺族たちがソウルのど真ん中で籠城テントを張っていたときですけれども、そういうところにミリャンの人たちが出向いていった様子です。私もここに参加したのですが、涙が込み上げながら目撃した覚えがあります。また、ウルサン・現代自動車非正規労働者の籠城闘争現場にミリャンの人たちが訪ねて行くと、今度は逆にその労働者のほうからミリャンにメッセージが来るなど、そういう形で連帯が広がっていきました[p.17]。

被害者や犠牲者を語り継ぎ、記憶する

そういう非常に厚い連帯が起きていたのですけれども、結果だけ言うと残念ながら2014年6月11日に行政代執行が行なわれて籠城テントが強制撤去されてしまい、送電塔も建てられてしまいました[p.18]。なので、闘いとしては敗北だったのかもしれないですけれども、このミリャンの人たちが投げかけた問いかけは、いまでも韓国の社会に刻まれていると思います。

このミリャンの闘いを記憶し受け継ぐためにも、行政代執行が行なわれた6月11日前後には、毎年イベントが企画されています。連帯はまだまだずっと続いています[p.19]。全国規模のイベントだけでなく、地方の小さな集まりとしては、たとえば「クさんの裁縫教室」というのもあります[p.20]。これはミリャンの住民だったク・ミヒョンさん――この方は残念ながら今年亡くなってしまいましたが――が裁縫教室をやっていたのです。先ほど紹介した地獄のような暴力の仕打ちを受けながらも、裁縫をしている間だけはひとときの安らぎを得ていた。そういうクさんの好きだった裁縫を受け継いで、地方で裁縫の集まりみたいなことをしています。

そういう形で、運動に身を投じた被害者や犠牲者を語り継ぎ、記憶することを、韓国は本当に大切にしていると思います。私の経験から言うと、日本よりもそういうことを大切にしていると感じます。より大きな大文字のヒストリー、民主化の歴史でもそういうことは当然やっていますし、より規模の小さい、こういう闘争の中でもそういうことをちゃんと大事にしているというのが私の印象です。これがミリャンの事例です。

気候正義運動の事例――炭素中立委員会への対応

このあと気候正義運動についても紹介したいと思います。まず炭素中立委員会に、どう市民団体がアプローチをしたかです[p.22]。炭素中立委員会とは、2020年5月に当時の文在寅政権のときに発足した政府の委員会の名前です。「炭素中立」はあまり耳慣れない言葉ですが、要するにカーボンニュートラルとネットゼロというような意味です。それを2050年に達成するためのシナリオを作成しようというところでできた委員会です。

文在寅政権だったこともあって、政府の関係者、あるいは政府寄りの専門家だけではなく、市民団体からも委員会にたくさん入りました。しかも、環境団体、若者団体など比較的多様だった。日本からすれば羨ましいぐらい市民団体が参加したガバナンス組織が当時発足しました。それに対してどのように対応したのか。2つの大きなネットワーク組織を紹介したいと思います。

まず一つが、韓国の「気候危機非常行動」です[p.23]。「非常行動」というのは緊急行動的なニュアンスだと考えてください。この団体は政府委員会が発足する前にできたネットワーク組織です。割と大きな気候正義マーチも成功させたようなネットワーク組織で、現在は170ぐらいの団体で構成されています。この政府の委員会の委員に就任した人たちも、このネットワークの構成団体のなかにはいます。委員会への基本的な協力もしつつ、監視もするというようなスタンスです。

もう一つは対照的で、先ほどの「気候危機非常行動」がよりメジャーな団体だとしたら、こちらはもう少しとがったと言いますか、ラディカルな感じのグループが「炭素中立委員会解体共同対策委員会(共対委)」です[p.24]。名前の通り、炭素中立委員会の解体をめざすものです。非正規労働者や農民、貧民など、気候危機の最前線にいる人々の声をちゃんと拾っていないという点で、そんな委員会は駄目だと批判をします。

この組織も、政府とのガバナンスを決して否定するわけではないのですけれども、それがうまく機能するには広範囲な気候正義陣営の勢力強化が必要であると。市民社会がちゃんと分厚くないと簡単に政府の都合のいいように市民運動が利用されてしまいますよ、というところで、よりラディカルな対応をしました。これは一時的な組織だったのですが、その後70団体以上が参加する「気候正義同盟」となって、現在も発展しております。

では、委員会にどう対応したのかというと、まずひとつは、最後まで委員として残りながら活動した人たちがいます[p.25]。気候危機非常行動所属の穏健派専門家や大学生などで、委員会内部での意見反映を最優先したということです。協力しつつ監視するというスタンスです。それから、2番目は委員に就任したけれども、無理だと判断したら中途で辞退をする人たちもいました。できる限り協力しようとしつつ、ある種の獲得目標を定めて、それが無理だった場合には集団的に辞任して「ガバナンス組織と言いながら全然機能していないよ」といった形で問題提起をする。3番目は、委員会の解体を求めるという対応です。このように多様な戦術で、政府の委員会に対応していたのが非常に印象的でした。

「気候正義マーチ」や「公共再生エネルギー法国民請願」

「気候正義マーチ」については、このあとの2人も話すので省略します。特徴としては、環境運動家のみならずフェミニストなど、いろいろな人たちが参加しつつ「自分たちにとって気候正義とは何か」ということを、みんなで共有しながら運動をつくり上げていったところです[p.26]。p.27~28の写真は2022年のマーチの様子ですが、その後も同じように、いろいろな団体にとっての気候正義の意味を共有し合うイベントをしてきました。23年12月に開催された「N個の気候正義宣言大会」では各団体がどのような宣言をしたのかを資料で一部抜粋しましたけれども、時間の関係上省略したいと思います[p.29~31]。

現在まさしく行なわれているのは、「公共再生エネルギー法国民請願」です[p.32]。公共再生エネルギーというのは聞き慣れない言葉ですが、韓国では発電関連、電気もガスなども公営企業なんですね。そういう公営企業と自治体、そして市民が参加する協同組合が協力して、公共部門が中心となり再エネを普及していくことを促進する法案を市民社会側がいま提示しています。韓国の制度で、オンラインで5万人の署名を集めれば自動的に国会で審議されることになっていて、現在まっただなかで署名集めが進んでいます(2025年7月24日まで)。

ここまで紹介してきて、資料には「伸び悩み? 韓国の気候正義運動」と書きましたけれども[p.33]、日本よりははるかに規模も大きいし、いろいろな団体が参加していて勢いがある一方で、具体的な成果は乏しいというところです。インターセクショナリズムで運動は拡散したけれども、実質的にどういう中身を獲得していくかで少し悩んでいるような状況にあるかと思います。

韓国の運動から日本は何を学べるか

では、日本の社会運動が韓国から何を学べるかですけれども、3つほど書きました。一つは「底辺が広く分厚い市民団体」というところです[p.35]。私のいる原子力資料情報室も会員制度をとっていますけれども、韓国にはそれよりも1桁以上会員が多い団体がざらにあります。専従スタッフも多いし、全国に支部があります。資源動員力が大きくてリソースを持っているので、多様な戦術が可能です。後進の育成も、日本よりもしっかりと意識してやっています。

日本では資源がないことから運動に制限があり、パブリックコメント(パブコメ)中心みたいになっていたりします。非常に直接的な言い方になりますが、韓国の運動団体からするとパブコメをせっせと書くだけなら「抵抗ごっこ」のような次元なので、もっとちゃんと抵抗しようよ、という形です。あるいは「コスパの良さから」と書きましたけれども、ロビイングやアドボカシー活動といったところから政策変更を促すアプローチもありますけれども、貧弱な市民社会のままでは限界が見えているかなというようなこともあります。後進をちゃんと育成する意識が弱いかなと思います。

2番目の「運動のネットワークと共同戦略」ですが、先ほど言った通りさまざまな政府の委員会に対しても、韓国では政策の正当性を与えないように本当に必死に監視していろいろ行動しています。それに対して日本は、政府審議会の対応は本当にのんきと言えるほど甘すぎだと私は感じております。

3番目ですが「共同の記憶を作り、語り継ぐ」ことが意識されていることです[p.36]。これはミリャンの話でもお伝えしました。基本的に重要なのは、被害者・被抑圧者が持つ声の力とその共感・連帯が基礎になっていることです。アウグスト・ボアールという、20世紀中盤に貧民たちをエンパワーするための劇を作るなどして活躍した劇作家が「(社会運動とは)誰かの経験・記憶を共同の経験・記憶として追体験していくこと」だと言っているのですが、そういうものが感じられる濃密な社会運動の現場が韓国にはあると思います。そういうところに若い世代も自然に引き寄せられて、学んでいくことがある。日本では、ちょっと辛口な表現をしていますけれども、同好会的な身内の集まりのような集会・デモが多いなと思います。

「教育がダメ」とか「メディアがダメ」とか、あるいは「若者の政治的無関心が問題」とかいろいろ言ったりするのですが、「創意工夫が足りない。マンネリ化した社会運動しかやってこなかった私たち社会運動陣営もダメ」というところから出発して、どうやって魅力的な運動が作れるかを意識的に考えないといけないと思いますし、そういうことを考えない限り、今回のような(参院選の)選挙結果にもなるのかなと個人的には思っています。

私も口だけ言っているだけで行動を起こさないとお話にならないので、個人的には今年9月開催のソウルの気候正義マーチに、このあと発表する川﨑彩子さんと渡辺あこさんとも一緒に参加して、私が持っている韓国のネットワークとちゃんとつないで連帯活動を行ないたいと思っております。

*

【発表】川﨑彩子さん/認定NPO原子力資料情報室・若者気候訴訟の原告

「韓国と台湾における脱原発運動と気候正義運動に触れてみて、今、日本の市民活動に思うこと」[PDF]

プロフィール)

2000年生まれ、北海道伊達市出身。大学2年生のとき、気候危機が人びとや生物に不平等な影響を与えると知り、Fridays for Futureで気候正義運動を始める。のちに原発の不正義も知るようになる。現在は、脱原発も含めた気候正義のための公正で民主的な連帯に関心がある。大学卒業後、都議会議員政策スタッフを経て、今年4月より原子力資料情報室で活動。2024年から気候訴訟の原告。好きなことは犬の散歩と哲学対話。

気候正義とはどういうことなのか

川﨑:先ほど、具体的な韓国での気候正義運動がどのように連帯してきたかなどの事例が紹介されました。今回は「気候正義」が一つの大きなテーマということですが、まだ気候正義についての説明を聞いたことがない方もいらっしゃるかなと思い、私からは気候正義や交差性(インターセクショナリティ)について私が考えていること、それから昨年韓国で行なわれたNNAFのユースプログラム、そして今年5月に台湾でのNNAFに参加したときの経験から、日本の運動について考えていることを少しお話できたらいいかなと思っております[p.3]。

私は「Fridays for Future(FFF)」という若者中心の運動の中で、気候正義を一つ理念というかめざすものとして掲げてきたので、あらためて自分でも「気候正義ってどういうことなんだろう」と考えるのは大事だなと思いながら、この資料を書いていました[p.4]。一般的に気候正義を説明するときには、世界のなかで裕福な人たちがたくさん温室効果ガスを排出しているのだけれども、一番大きな影響を受けるのは排出してきていない貧困層の人々であるということが言われます。ただし、ここで私が注意しなければならないと思うことがあります。

グローバルな視点で見たときに、気候変動の原因となっている人は誰なのか、主な被害を受けている人は誰なのかというと、いま言ったようなことなんですけれども、もっと「社会にはどんな不平等があるのか」を見たときに、国によって分けるだけではなくて、経済的な状況であるとか、もっとさまざまな不平等を気候変動は引き起こしているし、そういう不公正な社会のもとに気候危機が起きているということが、私は重要じゃないかなと思っております。

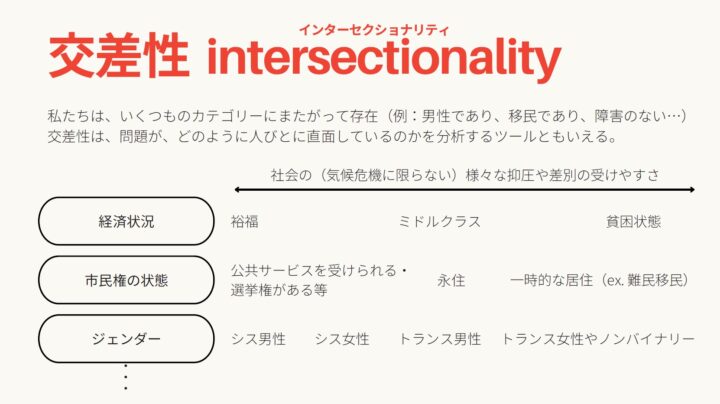

「交差性」の概念によって社会を分析する

「気候正義」を理解するときに、交差性という考え方が重要だと最近よく聞かれます[p.5]。私たち一人ひとりがいくつものカテゴリーにまたがって存在しているということは、皆さんもきっとおわかりかと思います。たとえば、男性であり、移民であり、障害のないとか障害があるとか、あるいは経済状況などいろいろあると思いますが、これらによって社会的な不平等が引き起こされています。女性であるだけでなく、女性のなかにもさまざまな状態に陥っている方がいて、そういう交差している状態によって社会から受ける抑圧や差別が変わってきます。

気候危機から受ける影響は、本当に人によってその体験が全く違うということがあると思います。だからこそ、先ほど高野さんから説明があったように、たとえばジェンダー問題に取り組んでいる団体が「なぜ私たちは気候正義を訴えるのか」という宣言文を書くのは、たとえば男性であるとか、女性であるとか、トランスジェンダーであるとかによって、気候変動から受ける影響や体験が違うからだと思います。

交差性の概念によって社会を分析し、社会にどういう不平等がすでにあるのかを理解することによって、気候変動を引き起こし、それによっていろいろな不平等がさらに生まれてしまう社会システム、より被害やしわ寄せを受けてしまう人がいるという社会システムを解体して、公正な社会をつくるための運動をつくる必要性が明らかになるのではないかと思います[p.6]。

これは私が活動のなかでやったことの紹介ですけども、社会の中にある不平等、その接点を見出して一緒に声を上げることの一つの例です。パレスチナのガザでの虐殺がいまでもずっと続いていますが、2023年10月に激化してから2024年の3月に、気候変動のことを主に訴えている「FFFTokyo」と「〈パレスチナ〉を生きる人々を想う学生若者有志の会」で、「ガザも地球も泣かないで」というデモを開催しました[p.7]。気候危機とパレスチナでの虐殺のことだけではなくて、国内で起こっていること、たとえば南西の島々でどんどん自衛隊基地が増やされている問題であったりとか、そういうことからの解放も一緒に訴えました。

ここに共通している社会の構造の問題は植民地主義だというふうに訴えています。植民地主義の結果、ガザで虐殺が起きてしまっている。植民地主義と人々から資本を搾取する文化によって、気候危機がもたらされてきました。いろいろな団体の人たちで「占領された土地に気候正義はない」というスローガン――これは英語で使われているスローガンの日本語バージョンですが――で一緒に訴えて、スピーチやコールだけではなく一緒にパレスチナの歌を歌って連帯しました。

自分たちの言葉で表現する――韓国の気候正義マーチ

ここからは昨年の夏、韓国の気候正義マーチに実際に参加したときの感想というか、私が気づいたことを共有したいと思います[p.8]。まず景色を見渡してみたときに、何かはっと気づくものがあって、デモが韓国語であふれていたんですね。当たり前のように感じるかもしれないのですけれども、それまで私が参加したデモでは、日本語のプラカードもたくさんあるけれども、英語のプラカードも多くて、これだけ言葉が読めなかったデモは初めてだと思いました[p.9]。

それはなぜかと考えたときに、マーチにいる方が意識されているかどうかはわからないですが、国内でどういう不平等があるのか、この韓国でなぜ気候正義を訴えるのかという国内のストーリー、ナラティブが重要視されていて、それがすごく共有されているのではないかと思いました。権力に対して私たちは市民運動という形で抵抗するわけですけども、自分たちの文化で、自分たちの言葉で気候正義を表現するということは、いままであまり考えたことはなかったけれども、すごく大事なのではないかと思いました。

また、先ほどいろいろな団体が連帯して運動が作られていることが紹介されていましたが、私が実際に参加したときに驚いたのは、労働者の方たちが声を上げていたこと。マイクを持ってスピーチをしたりマーチをしたりしているそばで労働者の方たちが声を上げている様子でした[p.10]。私はいままでデモや運動をつくるなかで労働者の方と連帯することはなかったので、誤った気候危機対策によって生まれる不正義の、本当の当事者となる人たちと連帯することは、気候正義を本当の意味にするというか、中身のあるものにすると感じました。

「誰の声がちゃんと聞かれていないのか」

日本の運動のために自分がこれから考えていきたいことは、交差性を考えたときに「この日本の中で誰の声がちゃんと聞かれていないのか」をしっかり考える必要があるのではないかということです[p.11]。気候危機の問題を考えるとき、もちろん世代間の不平等が大きなものとしてあります。それは気候危機が深刻化していったときに、若者とこれから生まれる将来世代がより大きな被害を生涯にわたって受けるというものです。それは大きな問題としてありつつも、なぜか若者ばかりに目が向けられていて、もっと国内には気候危機に影響する不平等がたくさんあるのに、そこには目が向けられていないのではないかと思っています。

「誰の声がちゃんと聞かれていないのか」がわかれば、どのような人たちに私たちは連帯すべきかがわかるのではないかと考えています。それからグローバルな視点だけではなく、国内のナラティブも考えていきたいということです。私たちは自分たちの言葉でちゃんと問題を認識して語ることができているかな、ということも最近すごく私は考えています。気候危機がどのように格差の問題と、どういう不平等と結びついて存在しているかを話し合う必要がありますし、それを語り、共有して、運動をつくっていく必要があります。

「自分たちの言葉で語る」ということは、それが継承されやすくなることにもつながるのではないかと思っています。私はこれからNNAFに限らず、高野さんが先ほど言っていた韓国で気候正義に取り組む人たちとのネットワークのなかで学びながら、これから連帯していく人たちも実際に日本で見つけていって、私がなぜ気候正義を掲げて、なぜ連帯していくのかということを、自分の言葉で語れるようになりたいと思っています。

あと一つ言い忘れたので少し話が戻りますが、韓国の運動を見たときに、「さまざまな団体が参加していて、人数も3万人とかの規模ですごいよね」というふうに語られることが多いと思うのですが、「交差性」という、どのような社会の不平等が存在しているのかということは、私の考えでは人を集めるための道具ではありません。「日本の運動は人が少なくて、人を集めなければいけないから、いろいろな団体と一緒にやらなければいけない」と言われるかもしれないのですが、そうではなくて、この社会の不平等を解決していくためにどのような人と連帯していくのかを考え、いろいろな団体と連帯していくなかで、それが共感を生んで韓国の大きなデモができているのではないかと考えています。

*

【発表】渡辺あこさん/Ilpen (일팬) Solidarity Club

「韓国の気候正義運動が教えてくれた誰もが運動のアクターになるための方法」[PDF]

プロフィール)

2000年生まれ。大阪在住のK-POPファン。グローバル気候危機アクショングループのKPOP4PLANET(K4P)にて活動経験あり。K4Pではカバーしきれなかった、「日本人」がK-POPを消費することのモヤモヤについても提議するため、Ilpen (일팬) Solidarity Clubを立ち上げる。気候危機だけでなく、植民地主義やクィア文脈でも活動を展開している。

「なんで、この活動をしているの?」

渡辺:あらためて自己紹介します。私は2000年生まれで静岡県出身です。いまは大阪に住んでいます。K-POPの大ファンで、きっかけはBTSです。2017年ですから、私が高校2年生ぐらいのときからずっと好きです。ちなみに、来週土曜日はTWICEというガールズグループのライブがあってめっちゃ楽しみです。

よく市民運動の現場で「なんでこの活動をしているの?」と活動のきっかけを聞かれるのですけど、あんまり思い浮かばなくて。初めて市民運動に参加するようになったのは気候正義の文脈なんですけども、それでいうと小学校の頃から、私たちって社会の教科書で地球温暖化という言葉を習うんですよね。小学校の頃ですから、当然、国際的なリーダーとかはそれにコミットしているんだろうな、私たちにより良い未来を見せてくれるために頑張って活動してくれているんだろうな、と思っていたんですけど、高校生になっても全然解決どころか、より深刻になっているのを知って、なんかちょっとそこで不信感を抱くというか。なんで悪い方向にいっているの?って。私が小学生のときに知ったことなのに、っていう怒りだったりとか。あと、高校生の同じ時期に外国人技能実習制度を知って、「え、日本の政府って全然自分たちを守ってくれる存在じゃないのかも」と思ったというか、なんかちょっと不信感を抱いていって、気づいたらこんな感じになっちゃっていました[p.2]。

最初にお話をしたんですけども、グローバル団体の「KPOP4PlANET」(K4P)という、「死んだ惑星にK-POPはない」というスローガンを掲げてインドネシア、フィリピン、韓国のメンバーを中心に活動している気候正義団体があるんです。そこでの活動のなかで、インドネシア、フィリピン、韓国のK-POPファンと、日本のK-POPファンの私が同じ温度感でK-POPを好きでいていいのかなっていうモヤモヤを感じて、K4Pではカバーしきれない社会正義というか歴史正義文脈を、もう少し気候正義にも絡めて発信をしていきたいという思いもあって、最初にお話をした「Ilpen (일팬) Solidarity Club」(イルペン・ソリダリティクラブ)を立ち上げました。

韓国で初めて「デモって楽しい」と思った

今日は「韓国の気候正義運動が教えてくれた誰もが運動のアクターになるための方法」というテーマでお話をさせていただくんですけども、高野さんとか川﨑さんのお話の中にもあった、韓国・ソウルの気候正義マーチに去年、NNAF帯同メンバーとして参加させてもらったことが、自分のなかでの市民運動のあり方を再定義するきっかけになりました。

私が参加した2024年の気候正義マーチのテーマは、「気候じゃなくても社会を変えよう!」でした。いろいろな旗が立っていて、そのなかにはパレスチナ問題やトランスジェンダーのこと、アニマルライツなどもありました。アニマルライツやヴィーガニズムなどの活動家が、私たちと一緒に路上に立つことは日本ではあんまりなかったかなとも思うんですけど、そういういろいろな人々の存在が可視化された空間だったと思います[p.3]。

この気候正義マーチに参加をして、私は初めて「デモってすごい楽しいな」と思いました。市民運動には結構参加をしているし、大阪でもデモとかスタンディングに頻繁に行っているんですけど、とくに気候正義文脈や脱原発文脈などでユースが主催をしていない活動って、あんまり自分の気分が乗らなくて。でも、この韓国の気候正義行進はすごく楽しかったんですね。「楽しい」って、無責任になれる状態、不安を感じない状態だと思うんです。

日本の市民運動で感じるDokiDoki

「日本の市民運動で感じるDokiDoki」というふうに表現したのですけども、よく感じるのが「この人は何を支持してるんだろう?」という不安や一種の恐怖感みたいなもので、それを個人単位で模索していかないといけない。そんな側面が日本の市民運動にはあるんじゃないかなと思っています[p.4]。その原因は、私の考察ですけども、グランドルール※がないことや複数の視点からの問題提起がないこと。それによって、連帯したいのにコミュニケーションの部分で疲れてしまうということがあるかなと思います。たとえば気候正義の運動だと、なかには脱原発をともに掲げていない人もいるわけですよね。

あと、私自身はシス女性の認識だけれども、日本でデモに参加しているときに、いきなり「お嬢ちゃん」と呼ばれてドキッとしたことがあって、インターセクショナリティ(交差性)の視点が足りていない。それによって、このドキドキも生まれているんだなと思います。言い忘れていたのですけど「個人単位で模索していかなければいけない」というのは、グランドルールなどがあれば、そこは解決するんじゃないかなと思うんです。

たとえば、韓国の気候正義運動では、私ひとりがここに立っていても誰がいるのか見える。この人はこの問題についてコミットしているんだな、そういう人がここの場所にいるんだな、ああ安心できるなっていう。それを個人のエネルギー量でやらなくて済んだのが、韓国の気候正義運動を楽しめた要因かなとも思います。

※グランドルール:話し合いや活動の場において事前に明文化されて示され、参加者全員で共有する約束事。たとえば「相手の話を否定せずに最後まで聞く」「見た目の性別で判断しない」「プライバシーを尊重する」といった、安全な場所づくりを担保するルールなど。

イシューのなかにも、さまざまな当事者がいる

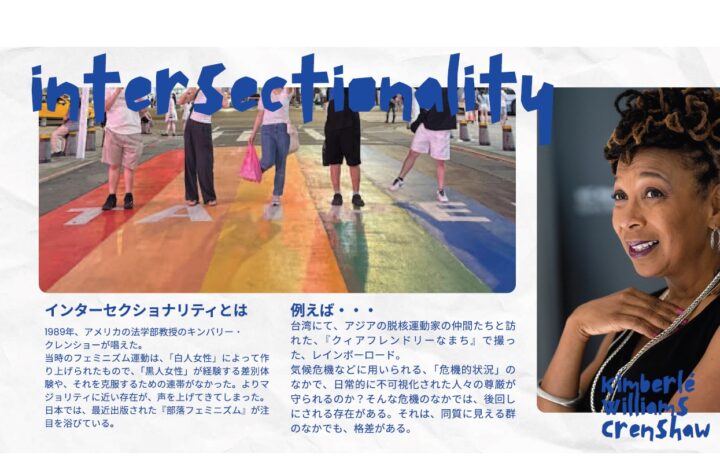

インターセクショナリティの話は川﨑さんがわかりやすくまとめてくださったので、私はインターセクショナリティがどういう文脈でできたのかを説明したいと思います。

インターセクショナリティは、アメリカの法学部教授・キンバリー・クレンショーという人が1989年に唱えたものなんですね。その当時のフェミニズム運動は白人女性によってつくられていました。そのフェミニズム運動の中で、黒人女性が経験する差別体験や、それを克服するための連帯がなかった。それはいろいろなイシューにも言えることで、日本でも最近『部落フェミニズム』という本が出ています。日本でも、日本で捉えられているフェミニズム運動・フェミニズムの文脈のなかに、どんな女性がいるのか。女性という属性は一枚岩に見えるけれど、実はそのなかに個々いろんな人々が存在します[p.5]。

たとえば、それこそ部落フェミニズムでいうと、部落問題と女性問題、どちらの問題が語られるときも、よりマジョリティに近い人たちが語ってしまう傾向が残念ながらあります。だから、部落問題を勉強するにあたって用いる教材のなかには、女性の視点が描かれていないことがすごく多い。だけど部落のなかにも、もちろん女性がいるし、子どももいるし、もしかしたら性的マイノリティもいるかもしれない。そういう不可視化された人たちを見出していく作業が、これから必要になっていくのではないかと思っています。

「TAIPEI」と書いてあるレインボーロードの上に立っている写真[p.5]は、今年5月に台湾で、韓国と台湾の脱核運動家の人たちと一緒に撮ったものです。私たちは脱原発・脱核の問題だけではなく、クィア、LGBTQの人たちが抱える課題も共有しました。気候危機などに用いられる「危機的状況」のなかで、日常的に不可視化された人々の尊厳が守られるのか。LGBTQの人たちはただでさえ日常的に抑圧されているのに、さらに危機的な状況になったときに尊厳が守られるのか。いや、そんなことはないかなと思います。危機のなかでは、より抑圧された人々の人権は後回しにされてしまう。そういったことを、ともに考えていくべきじゃないかと思います。

このインターセクショナリティの視点こそが、誰かにとっての、または社会にとってのケアにもなると思います。p.6のリストは韓国の気候正義マーチのホームページにある参加団体一覧ですけど、さまざまなイシューに携わる団体の名前が書いてあるのがわかるかと思います。

誰もが表現者、アーティストになれる

気候正義マーチの動画からもわかるように、地球のオブジェがあったり、みんながそれぞれ自分のストーリーに応じたさまざまな創作をしています。自転車に乗ってアクションをする人たちもいるし、写真にある「BURN FAT NOT OIL」というのも面白くて、「油を燃やさず脂肪を燃やせ」と書いてある。そんなことも面白いなと思って見ていました[p.7]。

もうひとつ紹介したいのが、尹錫悦弾劾デモは皆さんも記憶に新しいのではないかと思うのですが、そこに参加をしたアーティストチームが作った動画です。これは最近の動画ですけど、最近の韓国でデモの定番になっている少女時代の「into The New World」という曲が使われています。動画のタイトルは「キャンドルが応援棒に変わる」というものです。

皆さんも韓国の市民たちが長い歴史の中で市民運動を盛んにしてきたことは知っていると思うのですが、韓国の現在の市民運動体がすごいなと思うのが、昔の人たちへのリスペクトももちろんあるのだけれど、ただ型をなぞっているだけじゃなくて、その時々のトレンドに応じて自分たちが表現者になる、アーティストになる、それを日常的にやっていること。それが素晴らしいなというふうに思います。

最後に、とにかく伝えたかったのは、一枚岩に見えるソーシャルイシューの当事者のなかにも、さまざまな個体が存在することです[p.11]。それを私たちが見る努力をしていくことが、とても大切なのかなと思います。

【ディスカッション】「東アジアが脱原発の歩みを進めるために、市民に求められていることとは何か」

・高野聡さん/認定NPO原子力資料情報室・ソウル大学環境大学院博士課程修了

・川﨑彩子さん/認定NPO原子力資料情報室・若者気候訴訟の原告

・渡辺あこさん/Ilpen (일팬) Solidarity Club

・北畠拓也/アクト・ビヨンド・トラスト

連帯を行動に移し、語り継ぐ重要性

高野:まずは3人それぞれの発表を受けて自由にディスカッションできればいいかなと思っております。北畠さんにも入っていただいたので、3人の発表を聞いた感想、あるいは3人に聞きたいことがあればお願いします。

北畠:高野さん、川﨑さん、渡辺さん、本当に貴重なお話ありがとうございました。隅から隅まで勉強になる話で、すごく感動しながら聞いていました。それぞれ感想と、今日視聴されている方と共有したいなと思うことを簡単にお話しさせていただきます。

まず高野さんのお話では、ミリャンの運動で現地の人々と実際に交流したり時間を共有したりするということから、連帯を行動に移すことの重要さ、それを語り継いでいくことの重要さをあらためて感じました。炭素中立委員会に対する市民セクター側の対応も、韓国の運動の分厚さがあるからこそだと思うのですが、いろいろな立場から多様な働きかけをできているのは、率直にすごいな、うらやましいなと思うわけですけれども、そこで止まってはいけないので、日本でもそこから学んでいかなければと思うところです。

また、高野さんは現在、経済産業省の特定放射性廃棄物小委員会の委員として、核廃棄物の処理をめぐる問題について各地の方と連携しながら政府とのコミュニケーションを図っていると思います。韓国で学ばれたことも参考になさっていると思うので、もし時間があればそのあたりもお聞きしたいです。

気候変動と格差の問題

川﨑さんからの発表ですけれども、「若者ばかりに目を向けていないか」というメッセージはすごく身につまされます。とくに日本では気候危機問題は「未来ある若者が訴えている問題だ」みたいな形で見られることがあると思います。そういうなかで「若者代表として意見を言ってください」というような話の振られ方をすることもあるかと思うのですが、それを投げかける側の私、あるいはさらに上の世代の人たちが、どういう立場でそれを言っているのかということがすごく問われている、突きつけられているなと思いました。

また、気候危機がどのように格差の問題として存在しているかという話もすごく大事だなと感じました。私はもともと貧困問題に関心があったのですが、「エネルギーと福祉」みたいなことが日本だとあまり語られてこなかったと思います。たとえば昨年、生活保護情報グループというところが行なった調査では、生活保護利用者の方が本来はエアコン購入費の助成を受けることができるのだけれども、実際に調べてみると、すごく気温の高い県のなかでも自治体によって制度利用に大きなばらつき、利用割合の違いがあることがわかりました。そこには制限が厳しかったり、運用が統一されていなかったり、あるいはそもそも制度自体が知られていないみたいことがあった。この暑いなかでエアコンがないと厳しいので、困窮者や情報弱者と言われる人たちが本当に命に関わるような不利益を被っていることが実際にある。国内でもあると思うので、そういうところを忘れてはいけないとあらためて思いました。

自分のなかの特権性と向き合う

そして、渡辺さんからは、現地の様子や韓国の動画なども紹介していただいて、これからの希望というか、真似したいなと思うところも教えていただきました。川﨑さんからの投げかけともかぶる部分があると思うのですが、最後に「私が何者かを考察する必要がある」というようなことが一文書かれていて、すごくはっとしました。

自分のなかにいろいろな属性があるなかで、自分のなかにマジョリティの属性もあると思うのですが、そこに向き合うときって、自分が気づかないでいたある種の特権性や加害性みたいなところと向き合ったり自覚したり、すごく苦しい部分があると思う。そういうところを乗り越えて、社会問題に向き合うときに、どういう包摂性を持ったコミュニティというかアソシエーションみたいなものをつくっていけるかは、今日見ていただいた皆さんとも一緒に考えていきたいところだなと感じました。

台湾でのNNAFで感じたこと

高野:いま北畠さんから感想ですとか、私へも含めた投げかけがありましたので、このあと時間があれば、皆さんそれぞれ応答していただければと思っております。

まず私のほうから、川﨑さん、渡辺さんに簡単な質問を投げかけていきたいと思っています。今回のタイトルが「東アジアにおける脱原発と気候正義」なので、渡辺さんは台湾のことにも少し触れてくれましたけれども若干韓国の比重が多かったので、2ヶ月前に二人が台湾のNNAFに行って、いろいろ台湾の人と話したり、いろいろな運動の仕方だとか間近に見てきたりしたと思うので、それぞれ感想と、どういうところが魅力なり特徴だと感じたのかをお話ししていただけますか。

原発の運動のなかでの民主主義

川﨑:台湾では、韓国のように実際に運動の中に入ってデモに参加するようなことはできなかったのですけれども、これまで脱原発を実現するまでの運動のなかで、どういう人たちが声を上げてきたかみたいな写真が並んでいる展示を見るなどしました。NNAFのYouTubeに動画が上がっていて、そこで集会の雰囲気とかは少しわかるのかなと思うので、あとで見ていただけたらと思います。

脱原発が達成される日、5月17日に台湾電力の本社前でお祝いの集会をやったのですが、そのときに大きいスクリーンにこれまでの運動の写真がスライドショーで映されていました。そこですごく感じたのは、台湾では日本の植民地支配もあって、戒厳令が敷かれていた歴史もあって、そういうなかで原発が建てられてきて、それを脱原発していったということ。原発が建てられたというだけではなく、基本的な人権すらも制約されていたなかで民主化運動がされてきたということなので、本当に民主主義と原発の運動がセットになっていることは、その語りのなかで感じました。

日本に帰ってみると、民主主義という言葉がどう使われているのかとか、エネルギーの分野のなかで民主主義が語られるときに、それこそ高野さんが言っていたみたいに、どういうふうに政策に声を届けるのかというところで、たとえばパブコメがどうとかということに民主主義がすごく矮小化されてしまっているところがあるという課題も、同時にすごく感じました。

台湾の集会で発言した人が、これは単なるエネルギー政策の変化じゃなくて、政府の政策と市民の力が動かしてきたんだということや、そのおかげでバトンを若い人が受け継いでこれから運動していくんだということが語られているのが、すごく印象的でした。

市民運動家が大切にされている

渡辺:私が感じたのは、市民運動家がきちんとスポットライトを当てられているというか、大切にされているということ。日本ではそんな場所や機会が全然思い浮かばない。台湾が脱原発するにあたって、日本の植民地時代の都市化を再現した博物館みたいなところで、脱原発への歩みを紹介する展示が行なわれていて、その主人公がやっぱり市民運動体だった。さまざまな市民運動家たちの写真が飾られていて、ハンガーストライキをしていたときの展示物もあった。そういう運動家たちがきちんと大切にされる、存在してもいい空間が素晴らしいなと思いました。

高野:渡辺さんの発表資料にもありましたが、日本の運動では逆に言えば市民運動が、一人ひとりがあまり大切にされていなかったり、コミュニケーションの部分で疲れてしまったりというところがあって。逆に、韓国も台湾も自分たちの言葉で文化で表現しているというか、表現者としてそこにいるみたいなところが、運動現場にいればちゃんと感じられるところがあるのかなと感じました。そのあたりで、日本と台湾と比較して日本の問題点というか、「もうちょっと、こういうことできないのかな」とかがあれば聞いてみたいです。

渡辺:コミュニケーションの難しさみたいなのは常に感じているんですけど、それこそ自分の特権性みたいなのを、きちんと日頃考えるべきなのかなと思っていて。発表のなかでも言いましたが、「お嬢ちゃん」とか「このあと飲みに行こうよ」とか言われることがあって、初対面の相手ですし「お嬢ちゃん」なんて目下だと思っているから言える発言じゃないですか。「それは、あなたの上司とかに言えるの?」と思う。

皆さんは当たり前に思うかもしれないけれど、そういう構造の部分や特権性という言葉も理解せずに市民運動に参加している人たちが多いのではないか、と。その部分で恐怖感を覚えるというか、もう行きたくないと思っちゃう。日頃からちょっと意識していただくのが大事じゃないかなと思っています。

「センス・オブ・ジャスティス」は組織の内側にも必要

高野:ありがとうございます。川﨑さんも似たような悩みを抱えているかもしれないですし、実際にこのあと具体的に9月の日本でも大きな脱原発集会があって、脱原発と気候正義を一緒にやっていこう、あるいは世代が違うなかで一緒にやっていこうとするなかで、いろいろ悩むことがあると思います。どういうところに苦労して、どういう改善の方向があるのか。それによって、どうやって運動をより拡大するというか、本当に中身がちゃんとある形で拡大していけるのか。そのあたりで川﨑さんなりの考え方があれば教えてください。

川﨑:いま渡辺さんが言ったことに本当に共感していて、それが運動の現場で起こったことに衝撃を受けてもいます。運動を一緒につくっていく人とか、一緒にやっていなくても脱原発運動やいろいろな社会運動に関わっている人に私が共有したいとすごく思うのは、私たちは社会を変えたいと思って、不正義や「こういうことはもう起きるべきじゃない」ということを知って、それを権力者に向かって声を上げるわけじゃないですか。そのときに、高野さんが「センス・オブ・ジャスティス」という言葉を使っていましたけど、不正義に対して声を上げる私たちなのであれば、そのセンス・オブ・ジャスティスは組織の内側にも向けられるべきだと思うんですよね。

運動のなかで誰かが排除されることがあってはならないと思いますし、さっき渡辺さんが言っていたようにグランドルールを設けるなど、本当に小さなことからできることはたくさんあるなと思っている。たとえば私が意識しているのは、話し合いのなかで誰かの発言権だけが強くなってしまわないこと、あとはメディアに出るときにスポークスパーソンが男性ばかりになっていないかとか、ハラスメントが起きないようにとか、もし起きたときにどうするかとか。そういう気をつけることがたくさんあると思うのですが、気づかないこともたくさんあるので、運動している人同士でそういうものをもっと共有したいと思っています。

また、言葉で表現することでいうと、もっと私も自分の言葉で表現したいと最近思っています。この間の(参院選)選挙のことでいうと、外国人排斥の動きやLGBTQ+の方々がいないことにされるようなひどい言説がたくさんあるなかで、いま起きてることと、私たちが気候正義を訴えていること、気候危機を止めることを訴えている人たちがどう関係しているのか、気候正義を訴えている私たちもこの外国人排斥に対して「こういう理由で良くないと思う、反対している」ということをちゃんと言葉にすべきだなと思って。それを団体で話し合って、声明みたいな感じで出そうと話し合ったりしました。何かが起きたときに、ちゃんとそのときそのとき自分の言葉にしていくことがすごく大事なんじゃないか、そういう訓練を私たちはする必要があるのかなと最近感じています。

自分が差別する側になっていないか

高野:私が韓国に11年いたので、韓国は韓国内でいろいろ問題はあるにしろ、本当に若い人たちも含めてみんなそれぞれが尊重して主体的にやっているイメージがある。そのなかで日本に帰ってくると、いきなりレベルの低い問題で悩まされているというか、渡辺さんなり川﨑さんなりがこんなに活動しづらいような状況がなんでまだ日本に残っているのかな、みたいなことを残念に感じてしまうところがあります。

いきなり無茶ぶりで北畠さんには悪いのですが、日本のどういうようなところに、そういう運動しづらいような文化が残ってしまっているのでしょうか。アクト・ビヨンド・トラストも、いろいろな団体を支援していると思うので、ちゃんといい運動内の文化を築き上げている団体とかも見てきたかもしれないので、何かヒントがあればお話していただければと思います。

北畠:すごく難しい問いです。アクト・ビヨンド・トラストとしては、いろいろな活動に助成をさせていただいているのですけれども、まさにいままでお話に出てきたようなインターセクショナリティという観点はすごく肝になってくるなと感じています。

たとえばオーガニックを推進する活動にも助成支援をしているわけですけれども、じゃあ、そのオーガニックっていうのは誰のためのものか? と考えたときに、お金を持っていて高い野菜が買える人だけのためのものではない。もっと言えば、生態系に対しても悪い影響を与えないということ。たとえば、日本でオーガニックのおいしい野菜を食べていても、それが遠くの国で資源を枯渇させて栽培していたとしたら、それはいけないことだと思います。特定の問題を一方向から見るだけでなく、たとえばそのオーガニック食品を食べることの先に何があるのかを想像するようなことを、そういう面も含めて可視化していけるといいかなとは思っています。

それと、先ほど渡辺さんからもあったような、「お嬢ちゃん」というような発言も、多分おっしゃった方には「悪気がない」ということが、かえって問題を難しくしている。ただ、いわゆるそうしたマイクロアグレッションをうまく説明してくれる本や情報は、かなりここ数年で増えてきているなと感じています。私自身も、多分自分のなかに持っているマジョリティの属性に基づいて、良くないことを言っていることは多分あるとは思うけれども、そういったことを自覚することはすごく大事だなと思っています。

何年か前にキム・ジヘさんという韓国の方が書いた『差別はたいてい悪意のない人がする』という本は、韓国の社会のことを書いてあるのだけれども、翻って本当に日本でも同じことがあるなと気づけるすごく素晴らしいチャンスを与えてくれる本だなと思う。社会をよくしたいと思っている人こそ、自分がそういう差別をする側になっていないか、まったくゼロにすることはやっぱりできないとは思うんだけれども、それを自覚することができるか、ということに努めていくことを、話し合うことで広げていきたいなと思っています。これはどちらかというと個人的に思うところです。

日本の運動を変えていくために

高野:ありがとうございます。また新しい視点というか、非常に私も肯きながら聞くところが多かったです。いままで日本の運動内のダメなところばかり話してきたようなところがあって、どうやって脱原発や気候正義を盛り上げていくのかという文脈にもちろんつながっているのでよかったとは思うのですけれども、少しだけ話を戻したいと思います。

韓国や台湾の運動にいろいろ触れてきたわけですけれども、そんななかで日本の脱原発運動あるいは気候正義運動の発展のために「できること(CAN)」や「やるべきこと(NEED)」、あるいは「したいと思うこと(WANT)」でもいいのですが、そういうところが2人のなかで明確になった部分があるかどうか。あったとしたら、日本の運動の文脈においてどういう課題があって、それを克服するためにどういう連帯や支えがあったらいいのかみたいなことを、最後に聞きたいなと思っています。

「なぜ連帯するのか」という問い

川﨑:日本の運動の課題のなかでもたくさん話した部分ではあると思うのですが、これまで脱原発運動、気候正義運動のなかで、私もいろいろな団体とかセクターの人と一緒に何かをしようと試みても、なかなかうまくいかなかったことがありました。それがなぜかを考えたときに、韓国に行ったり、そのあと高野さんからも話を聞いたりして学んだ「なんで連帯するのか」というところが欠けていたのかなと思っています。

さっき私も少し言ったのですけど、「運動を大きくするために」を考えるのではなく「社会を変えるために」、どういう不平等があって誰の声が聞かれていないのかを考えて、たとえば一次産業の人であったり、原発立地地域で小さくてもずっと運動を続けている人だったり、私は東京に住んでいることもあって、もっとそこから出ていって、そういう人たちをもっと見つけて連帯していくところから、「もっとこういうことができる」というのが見えてくるのかなと思っています。

さまざまなイシューを越えて

渡辺:川﨑さんがいま言ってくれたように、脱原発の運動って日本の市民運動のなかでも結構大きなムーブメントだったと思うんですよね。福島第一原発の災害があり、そこから「そんなの絶対ダメだ」という市民がガーッと集まって、本当に一番大きく盛り上がった運動だからこその、ちょっとした有害性みたいなのも残ってしまっているのではないかなと思う。それこそ、さっき川﨑さんが言ってくれたように、運動を継承することが目的になってしまっている人もなかにはいる。

結局、私たちの目標は脱原発をすることだから、どんな人がどんな形で声を上げてもいい。それをみんなであと押しできるような心の余白であったり、それこそケアの文脈、あとは連帯、さまざまなイシューを越えて脱原発がどういうふうに人権侵害なのかとか、そういうことを理解していくこと。あとはやっぱり私も大阪に住んでいるので、都市部の人間としてどのような加害性を帯びているのかとか、そういう取り組みも必要なのかなと思う。

さまざまな皆さんのストーリーを汲み取っていって、より豊かな暮らしをみんなで求められるように、そういうメッセージ性を打ち出してやっていくことが、これからというか、いま大切なんじゃないかなと思っています。

若者が主体的に活動できる場をつくるために

高野:2人の発言、本当にいいと思いますけれども、私が感じたのはこの2人の発言の意味を「年配の世代が」とひとくくりにしたら悪いんですけれども、ちゃんとしっかり理解してどういう問題提起をされているのかを、果たして理解してくれるのだろうかみたいな問題も若干感じました。でも、コミュニケーションは必要なので頑張っていきたいと思いますけれども。

最後、締めみたいな形になるかと思うのですが、これからの運動の継承として若い人たちが主体的に活動できるような場、とくにこの脱原発・気候正義という非常に喫緊の課題をよりよい発展にしていくために、やはりアクト・ビヨンド・トラストのような中間支援組織の役割が非常に重要だとあらためて思いました。北畠さんとしては、どういう試案がこれから必要なのかみたいなことを、もしあればよろしくお願いします。

北畠:私たちは中間支援組織なので助成という形で支援をしているわけですけど、助成という面では先ほど言ったような包摂性を持った活動が大事だということをしっかり示して、応援していくことをやりたいなと思いますし、私たち自身も団体として多様性を担保しながら公正な運営をしていく、ということをちゃんとやっていきたいと思います。

それから、何かしら発信をする際に、若者に対して年配の人たちとか、マイノリティに対してマジョリティみたいな、要はマジョリティ側の人たちがどうやって自分の価値観を考えることができるかだと思うので、そちらに対しても発信をしていくことは考えたいです。とくにアクト・ビヨンド・トラストの活動を応援してくださっている方は比較的年齢層の高い方も多いですから。

とはいえ、まだまだ「こんな社会の状態のまま死ねるか」と思っている方、熱い思いを持っている方がたくさんいるので、今日提供していただいたいろいろな話を一緒に学んでアップデートしながら、若い世代に押しつけるだけではなくて、一緒に取り組んでいける土壌をつくっていくようなことをお手伝いできればと思っています。

高野:ありがとうございました。いろいろな論点が出てきて、この場ですべてそれが解消されるわけではないと思うので、北畠さんがおっしゃったように今回出てきた課題をこれから継続的に共有していって、より多くの人たちと問題意識を持って取り組める場を引き続きつくっていけたらと思いました。このあたりでディスカッションを終了して、質疑応答に入っていきたいと思います。

【質疑応答】

高野:まずアクト・ビヨンド・トラストの星川さんからの質問ではなくてコメントですけれども、読み上げます。星川さんが私の発表でのミリャンの事例を聞いて、「日本でも、かつての三里塚とか現在進行形の辺野古とか、かなり近い運動のあり方を思いつきます」と書かれています。

まさしくおっしゃる通りで、私が農活を紹介しましたけれども、多分三里塚でもそういう似たようなものがあったというのを聞きます。辺野古は私ちょっとよくわからないんですけれども、私の守備範囲の脱原発運動のなかでも、最近私は本とかもちょっと読み直しているんですけれども、六ヶ所村の再処理の反対運動でも、一緒に農業をやるなどそういう形で、より私の言葉で言う、単なる口だけじゃなくて共同身体感覚をちゃんと伴った形での、より濃密な経験を味わえるような運動空間、そういうものは六ヶ所でもあったのかなと思っています。

なので、やっぱりそういうことを一つひとつ粘り強く、いろんなところでつくっていくことが大切かなと。そうすれば、単なる言葉だけじゃない、本当に社会正義っていうものをより実践していく感覚みたいなものが得られると思います。なかなか日常では味わえないそういう体験を、若い人たちが運動の現場に入ってちゃんと味わえるのであれば、本当にこれからも社会運動というのはまだまだ可能性があるというか、日本でも大きくなる可能性はあるというふうには感じております。というのが、私の星川さんへのコメントで感じたところです。

北畠:YouTubeのチャットでもコメントをいただいています。最初にコメントとして、「センス・オブ・ジャスティスは活動する組織内にも向けられるべきという指摘は本当に重要ですね」ということと「『お嬢ちゃん』など論外です」と言ってくださっている方がいました。

質問が2つ来ています。ひとつ目は、ます高野さんに。「日本ではデモがあってもなかなか報道されないですけれども、韓国ではメディアの取り上げ方はどうなっていますか」というものです。もう一つは渡辺さんですかね。「本筋とは関係ないかもしれませんが」という断りがありつつ、「K-POPファンの渡辺あこさんのプレゼンを聞いて、韓国ではミュージシャンが原子力や社会問題について発言することはあるのでしょうか。あるとしたら歓迎されているのでしょうか。日本では芸能人は政治に口出しするなとタブー視されている感があるので、韓国の状況を教えてください」ということです。

高野:まずコメントの部分で、センス・オブ・ジャスティスを組織の原理として持つべきだというお話で、まさしく本当にそうだと思っています。私がよく感じるのは、そういう「お嬢ちゃん」とか簡単に言ってしまうダメな年配活動家って韓国ではあまり見かけないんですよね。見かけないのはなぜかというと、そんなことを言うとすぐに組織内で問題化されて、その問題が公にされるからです。なので、謝罪をするか、あるいはそこの団体を退くか、あるいはいろいろなジェンダー教育などを受けなさいと言われたりする。そういうところも韓国のほうがしっかりしてるかなと。問題発言の起こりやすさというところでは、韓国でも結構僕は見てきているので、同じ問題を抱えているのですけれども、対処の仕方はまだ韓国の方がちゃんとしている印象がある。「まだこんなジェンダー感覚の人が運動の中心に座っているのか」みたいなことが、日本ではまだちょっとあって。韓国ではない理由も、そういうところかな、とちょっと感じました。

ご質問のメディアの取り上げ方ですけれども、まず一つは、大手メディアがどういう報道の仕方をしているかというところですが、これはもう本当にちゃんと日本よりもはるかに、市民運動側の声もちゃんと伝えています。日本だと、お約束のように一部のデモ隊が暴徒化すると取り上げられるみたいな、そんな感じになっていますけれども、そういうことは韓国ではほとんどないですね。ちゃんと伝えていますし、もちろん保守系の新聞メディアとかでは否定的に取り上げるところもあったりしますけれども、大手メディアでもいろいろな立場のところあって別に社会運動に敵対しているメディアばかりではないので、ちゃんとしっかり取り上げている印象ですね。

2点目としては、メディアそれ自体がある種の運動というか、メディアを自分たちでつくり上げるというようなところがあります。あるいは大手メディアのなかでも、自分たちのよりやりたい報道のために自分たちでメディアをつくるみたいなことがあるので、そういうようなところは、そもそもそのメディア自体がある種の運動性を持っているので、ちゃんとした社会運動に関しては社会にとって必要な動きとして、当然ちゃんと取り上げてくれる。日本でも、最近はネットでいろいろな独自メディアが作られているので、その動きは私自身は基本的に歓迎していますけれども、韓国ではもっと規模も大きいですし、そういう運動ももっと活発なので、そのあたりも韓国で学べるところかなというふうに思っております。

渡辺:アイドルの政治的発言については、めちゃくちゃ私の得意分野で話したいのですが、ざっくり気候正義だけに限ると、ちょっと名前は忘れちゃったんですけど、K-POPアイドルたちに気候正義のことについて話してもらうキャンペーンがあって、その一環でBLACKPINKなど、皆さんも知っているようなワールドワイドなアイドルたちが気候正義について話をしたりということがあります。原発についてはあまり聞かないですが、気候正義についてだったら発言するアイドルはいます。

それこそ、私と川﨑彩子が参加をした2024年の気候正義マーチでは、イ・ランという韓国のマルチアーティストが歌ってくれました。最近日本でも実は(発言する人たちが)増えてきているのですけど、それでも日本とは本当に比べものにならないぐらい、政治的な発言については韓国のアイドルと韓国のK-POPファンたちは本当に素晴らしいです。

北畠:それでは、時間の関係でここで終了とさせてください。ここまでの発表とディスカッションを、高野さん、川﨑さん、渡辺さん、本当にありがとうございました。